“Las redes de trata y explotación sexual han entendido muy bien la exotización de las mujeres colombianas”: Jennifer Pedraza

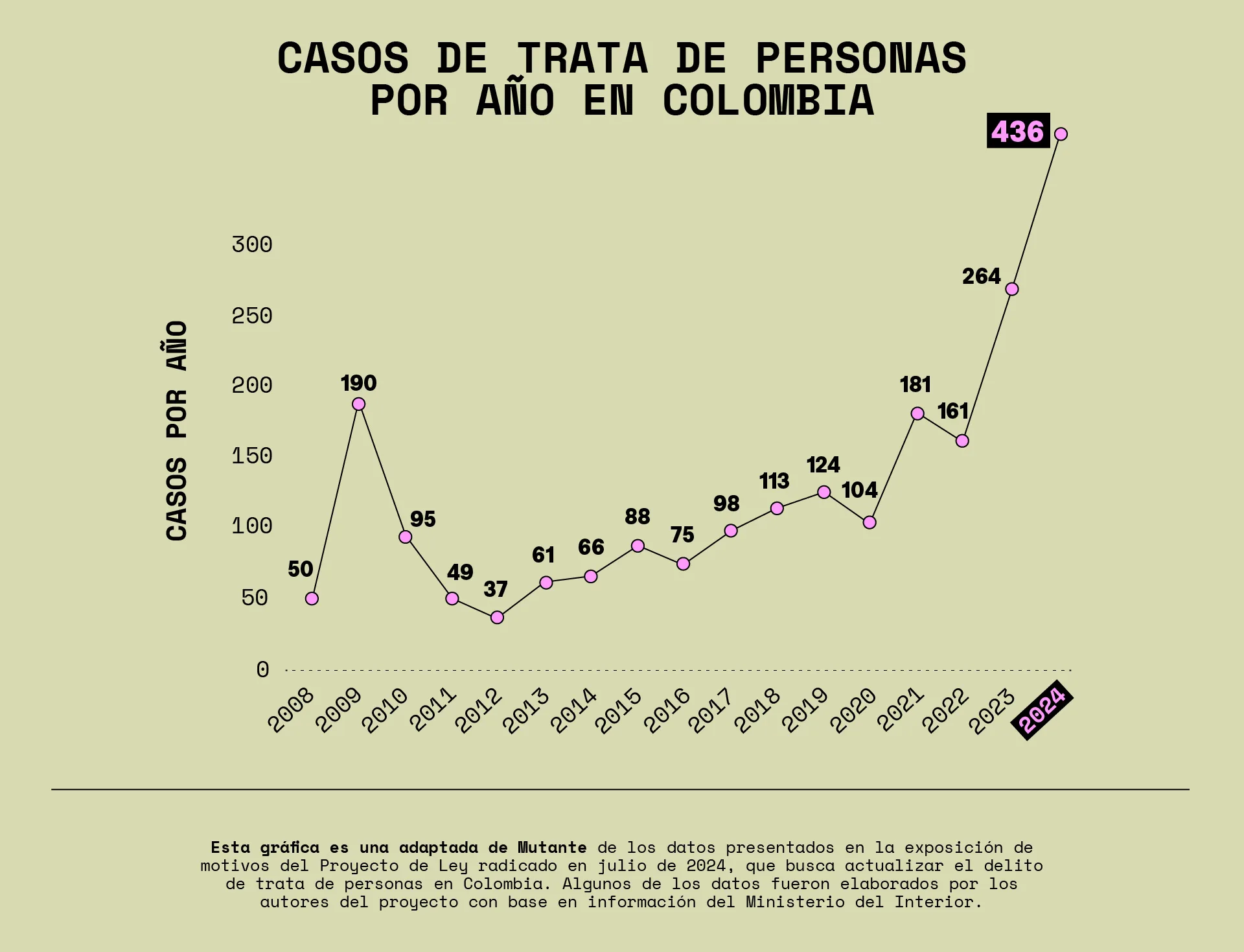

Colombia registró 436 casos de trata de personas en 2024, la cifra más alta en su historia reciente. Mientras tanto, la ley que regula este delito sigue siendo la misma desde 2005. Un proyecto de ley busca actualizarla para enfrentar las formas que ha tomado la trata en la era digital, incluida una de sus principales finalidades: la explotación sexual, frente a redes criminales que se mueven más rápido que el Estado.

Fecha: 2025-09-23

Por: Karen Parrado Beltrán

Fotografía:

CORTESÍA OFICINA DE PRENSA DE JENNIFER PEDRAZA

Fecha: 2025-09-23

“Las redes de trata y explotación sexual han entendido muy bien la exotización de las mujeres colombianas”: Jennifer Pedraza

Colombia registró 436 casos de trata de personas en 2024, la cifra más alta en su historia reciente. Mientras tanto, la ley que regula este delito sigue siendo la misma desde 2005. Un proyecto de ley busca actualizarla para enfrentar las formas que ha tomado la trata en la era digital, incluida una de sus principales finalidades: la explotación sexual, frente a redes criminales que se mueven más rápido que el Estado.

Por: KAREN PARRADO BELTRÁN

Fotografía:

CORTESÍA OFICINA DE PRENSA DE JENNIFER PEDRAZA

Han pasado veinte años desde que Colombia aprobó una ley para perseguir la trata de personas y definió las bases de su política para atender y proteger a las víctimas de este delito, que en su mayoría son mujeres y niñas empobrecidas. Muchas cosas han pasado entretanto, como la primacía de internet.

El impacto del mundo digital ha ido mucho más allá del auge de las redes sociales o del crecimiento del trabajo en línea. También ha alterado de forma radical la manera en que se cometen delitos como la trata de personas, y sus fines, especialmente la explotación sexual. Es algo que no ha pasado inadvertido para las redes criminales, quienes se han adaptado con rapidez a los nuevos entornos digitales. Tampoco para los gobiernos, ni la justicia, que ven sus mecanismos cada vez más rezagados ante la velocidad del delito Y mucho menos para las víctimas.

Cada vez es más común que una mujer o una adolescente se cruce en la pantalla de su celular con ofertas de empleo, becas, castings, promesas de amor o migración que, en realidad, son fachadas de redes de trata. Allí no solo entran en juego sus deseos y la influencia opaca de los algoritmos corporativos, sino también las desigualdades estructurales que atraviesa. Todo ocurriendo al mismo tiempo, en la aparente normalidad de la vida cotidiana y bajo la mirada permisiva de los Estados, aún incapaces de atender y prevenir el problema con eficacia y más allá del punitivismo.

A finales de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) adviritó en su Informe Mundial sobre la Trata de Personas que, en comparación con los niveles prepandémicos, cada vez más niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual. También alertó que los niños son detectados con mayor frecuencia en trabajos forzados y en situaciones de criminalidad forzada.

En el caso de Colombia, un Informe sobre la Trata de Personas 2024 de la Embajada de los Estados Unidos destacó que por, primera vez, en 2023, funcionarios de alto nivel del gobierno colombiano reconocieron que el reclutamiento forzado o el uso de niños por grupos armados ilegales son formas de trata de personas. El mismo informe también llamó la atención sobre el papel de una de las industrias digitales emergentes más populares en el país: “Los traficantes también reclutan a mujeres y niñas vulnerables, en su mayoría colombianas y venezolanas desplazadas, para el ‘modelaje webcam’”.

La expansión visible del delito en Colombia, la participación creciente de grupos armados en lo que algunos organismos internacionales ubican entre los tres negocios ilegales más lucrativos del mundo, el activismo persistente de organizaciones de la sociedad civil que luchan por erradicarlo, y cifras tan alarmantes como los 436 casos de trata de personas registrados en 2024 —la cifra más alta en la historia reciente del país— llamaron la atención de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y del equipo detrás del proyecto de ley que busca actualizar la legislación sobre trata de personas en el país. La iniciativa, que propone enfrentar las nuevas modalidades de este crimen transnacional, avanza actualmente en el Congreso y espera su cuarto y último debate.

“Hoy, estas plataformas digitales no solo se usan para captar mujeres; también se han convertido en un mecanismo de ejecución misma del delito”, señala la representante Jennifer Pedraza, elegida por la Coalición Centro Esperanza. Pedraza hizo parte de la bancada que radicó el proyecto de ley en julio de 2024, en compañía de la senadora Sonia Bernal, del Pacto Histórico, autora del proyecto y quien antes trabajó en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata durante la etapa inicial del Gobierno Petro.

Mutante buscó a la representante Pedraza para conocer cuáles son las claves de la actualización que propone el proyecto de ley que impulsa en el Congreso, cómo planea materializarla y cuál será su enfoque frente a las principales víctimas de este delito: mujeres, niñas, niños y adolescentes de las regiones y barrios empobrecidos.

Karen Parrado: Ha dicho que “el Código Penal colombiano está congelado en el tiempo”, y que por eso es urgente actualizar la legislación contra la trata de personas. ¿Qué evidencia o experiencias la llevaron a esa conclusión?

Jennifer Pedraza: La ley que establece el delito de trata es una ley del 2005, y la ejecución y la práctica del delito mismo ha evolucionado sobremanera en los últimos veinte años. Los principales mecanismos de captación para esa época eran, principalmente, que raptaban a las mujeres y la violencia física; hoy ha venido transformándose.

No quiero decir que esto no ocurra, sigue ocurriendo, especialmente con población migrante en zonas como el Darién, el Catatumbo y Guaviare. Pero, también, se han incorporado los mecanismos de captación a partir de las redes sociales: Tik Tok, Instagram y ofertas laborales que llegan a las mujeres y, especialmente a las niñas. Redes de WhatsApp y, al final, también redes sociales que no son solamente digitales, sino que uno sabe que la amiga se fue a trabajar a España y está ganando en euros. Quisimos actualizar el delito de trata para incorporar esos medios digitales porque no solamente son de captación, sino ejecución misma del delito. Hemos encontrado, y el país ha conocido, estudios webcam que terminan siendo redes de ejecución de trata de personas.

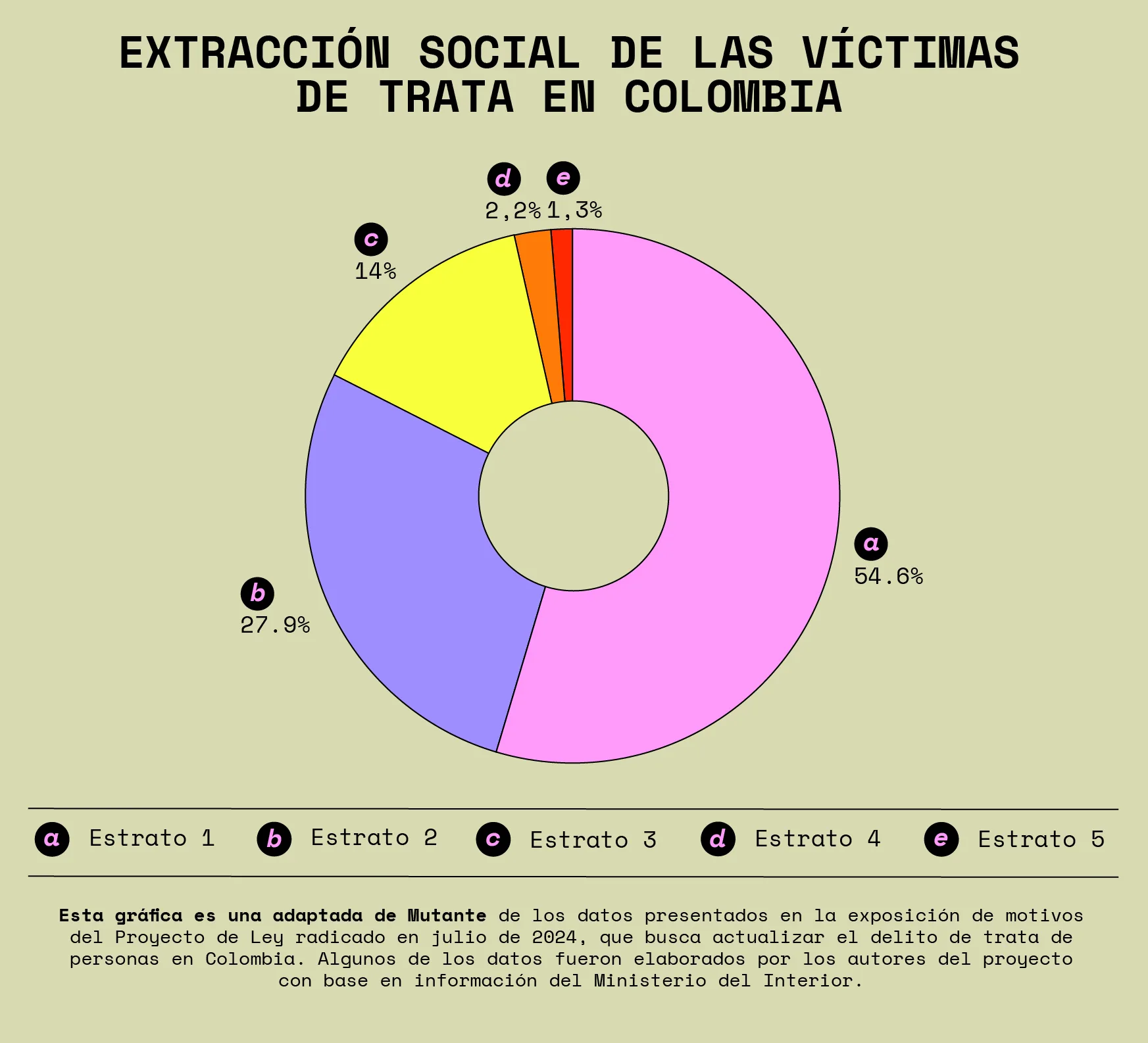

Lo segundo es que en el 2005, el movimiento feminista no era tan fuerte como lo es hoy en América Latina. La ley actual contra la trata de personas no tiene un enfoque de género ni de protección a las víctimas, y este es un delito en el que la población migrante, las mujeres, la población racializada y la población más empobrecida tiene una mayor probabilidad de ser víctima del delito.

“Quisimos actualizar el delito de trata para incorporar esos medios digitales porque no solamente son de captación, sino de ejecución misma del delito”.

¿Cómo lo sabemos? Porque hemos venido trabajando con las organizaciones que están en territorio, enfrentando la trata de personas —de mujeres, francamente—. También le metimos el diente a este tema porque las cifras son escandalosas: el año pasado (2024) fue el año en el que Colombia reportró más casos de trata de personas. Es un incremento del 63 %, la mayoría de ellas niñas y mujeres. Son 436 casos atendidos en 2024, pero acá hay un fenómeno de subregistro gravísimo.

Este es un delito que requiere la concurrencia del Estado: si el Estado tuviera una decisión unánime de erradicarlo, difícilmente podrían ejecutarlo, pues porque tienen que pasar fronteras, tienen que pasar migración, cancillerías, consulados. Aquí lo que vemos es una complicidad del Estado en el delito de la trata de personas.

KP: ¿Qué factores explican esa pasividad estatal?

JP: La trata de personas, si bien es un delito en sí mismo, también tiene diferentes finalidades. El principal objetivo de la trata de personas en Colombia, el 68.1 % de los casos, es la prostitución u otras formas de explotación sexual. Creo que hay una normalización de estas actividades de explotación sexual como si fueran trabajo. Y ha sido difícil para el Estado colombiano distinguir, incluso, no sé si les interese.

Voy a hacer esta pregunta, que es muy política, y es que la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata está en el Ministerio del Interior: entonces, ¿qué tanto le interesa un ministro del Interior como Armando Benedetti, denunciado por violencia de género, erradicar este fenómeno? ¿Que el Comité de Lucha contra la Trata de Personas se reúna, que lleva más de seis meses sin reunirse? No hay una voluntad política para erradicar este fenómeno, no se le reconoce la relevancia que tiene y está subestimado. Francamente, la Defensoría del Pueblo es la entidad que más habla de la gravedad del fenómeno.

“No hay una voluntad política para erradicar este fenómeno, no se le reconoce la relevancia que tiene y está subestimado”.

KP: ¿Cómo se construye un proyecto de ley como este? ¿A quiénes escucha?

JP: En el camino hicimos audiencias públicas. Llegaron las organizaciones de víctimas y nos contaron que, por ejemplo, la ley tenía un problema muy concreto: tiene un fondo y si aplican multas y hacen extinción de dominio en un hotel que era parte de una red de trata, esos bienes entrarían en ese fondo para supuestamente implementar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata. En la práctica, nosotras modificamos la ley para que este fondo tenga el objetivo de reparación directamente a las víctimas.

No es sencillo, porque para las víctimas es muy difícil revivir una experiencia de trata. Encontramos que la mayoría de estas mujeres víctimas de trata en actividades de explotación sexual, por ejemplo, están sometidas a un consumo muy problemático de sustancias psicoactivas para poder sobrevivir a jornadas de 12 horas de explotación sexual. ¿Qué pasaba? Ellas llegaban a denunciar y les decían: “Usted se la pasa borracha, drogada”, revictimizándolas. O por ejemplo, en Cúcuta hay un fenómeno muy común y es que el Tren de Aragua —esto es importante, pues su principal fuente de financiación es la explotación sexual— lo que hacía era poner a las mujeres víctimas de trata a vender estupefacientes. Cuando la Policía las encuentra, se ensaña contra ellas, pero no indaga en que ellas no lo están haciendo por voluntad propia, sino que están siendo amenazadas o tienen retenido su pasaporte o están sus familiares siendo víctimas de amenaza en Venezuela. Por eso para nosotras era importante incluir el enfoque de género, pero también el enfoque de protección a las víctimas: que el Estado colombiano no opere de manera revictimizante.

Vamos para el cuarto debate, el proyecto llegó a mis manos directamente en el tercer debate, como ponente en la Comisión Primera. Yo quise incluir una apuesta explícita de explotación reproductiva, alrededor del alquiler de vientres o la gestación subrogada. En el mundo ha habido denuncias recientemente de mujeres que son prácticamente esclavizadas para actuar como incubadoras, y me preocupa mucho que la explotación reproductiva pueda convertirse en uno de los objetivos de la trata de mujeres. Es un mercado que mueve una gran cantidad de dinero a nivel internacional. Intentamos incluir esa redacción, está siendo muy difícil. Hay una incidencia muy importante de las clínicas que ofrecen esos servicios. Así que estamos buscando una redacción consensuada.

“Me preocupa mucho que la explotación reproductiva pueda convertirse en uno de los objetivos de la trata de mujeres”.

KP: ¿Existe una especie de lobby por parte del sector de las clínicas de fertilidad?

JP: Para mí en el Congreso hay el lobby proxeneta que interpreta el exhorto de la Corte Constitucional a legislar, tanto de la gestación subrogada como de las actividades sexuales pagas, ya sea vía explotación sexual o trabajo sexual, como si fuera una regulación necesariamente laxa o permisiva, o bajo los principios del derecho civil: como un contrato que tú y yo hacemos para vender una casa, un carro. Hacen esa interpretación y sienten que están llamados a esa incidencia. Pero desde mi perspectiva, el Congreso tiene que tener una perspectiva de garantía de derechos humanos de las mujeres y también de los niños y niñas.

KP: Me gustaría volver a cómo funciona el delito de trata y explotación sexual. ¿Qué han entendido las redes criminales sobre el poder de internet y las plataformas digitales que aún no han comprendido, o no han enfrentado con suficiente fuerza, las autoridades colombianas?

JP: Han entendido muy bien la falta de oportunidades y de acceso a derechos, principalmente de la juventud. Y aquí no solo hablo de la redes de trata, sino también del incremento del reclutamiento de menores vía redes sociales. La imposibilidad de conseguir un tratamiento odontológico, la imposibilidad de acceder a la educación, la promesa rota de que si estudio voy a tener un trabajo. Todas esas apuestas, por un lado, me parece que ellos lo entienden muy bien. Dos, el sueño de tener un salario en una divisa, el sueño de ganar en dólares, el sueño de vivir en otro país: como la promesa del sueño americano, pero ahora en el sueño europeo.

“Los grupos criminales han entendido muy bien la falta de oportunidades y de acceso a derechos de la juventud”.

Para mí, ellos han entendido muy bien toda la exotización de las mujeres colombianas, de las mujeres paisas, en la demanda internacional por actividades sexuales. Y también lo virales que pueden volverse los contenidos en internet, la falta de regulación. Creo que el Estado colombiano debería tener una conversación mucho más firme con estas plataformas para regular contenidos y para restringir contenidos que tengan que ver con la trata de personas, con el reclutamiento de menores. Y esta conversación tiene que vincular directamente al gerente de TikTok para Colombia y a las demás plataformas.

La Defensoría del Pueblo ya ha hecho múltiples llamados alrededor de este asunto. Hay que ser cuidadosos porque, obvio, no queremos promover la censura ni nada de eso, pero sí tiene que haber una apuesta por identificar las cuentas de donde sale este material, este contenido, y restringirlo.

KP: Hace dos meses, durante la aprobación en tercer debate del proyecto de ley, denunció que Antioquia, Guaviare y Bolívar viven una crisis de explotación sexual infantil. ¿Qué factores están convergiendo en estos departamentos para que este delito se haya arraigado con tanta fuerza?

JP: Lo que hemos identificado es que, primero, comparten zona de frontera y tienen un control muy importante de organizaciones criminales o de grupos armados. En Norte de Santander, el Catatumbo y la zona de frontera con Venezuela, esto ha hecho que organizaciones como el Tren de Aragua vean en las mujeres migrantes una presa fácil de la ejecución de este delito. Y también una institucionalidad muy debilitada allí.

En Antioquia nuestra preocupación central tiene que ver con el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, también por el paso hacia el Darién. Ahora se están devolviendo los migrantes, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero no existe una oferta estatal de garantía de derechos, no existen puntos de garantía de derechos humanos, de alimentación, de cuidado de los menores.

En el Guaviare es la ausencia completa del Estado colombiano. Súmale población migrante, control de grupos armados organizados y, además, población racializada. Porque estamos hablando de comunidades étnicas en donde la posición de la mujer es muy dominada. El nivel de control que tienen los hombres sobre las mujeres indígenas y las niñas indígenas hace muy difícil que exista una denuncia o que se las rodee.

Bueno, y una falta de institucionalidad demasiado grave. La Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que hace muchos trabajos en Cúcuta con mujeres explotadas sexualmente, sus representantes han sido ya amenazadas, les han dejado corona de muerte en sus casas. Entonces, también hay un factor de persecución hacia las organizaciones que acompañan a las víctimas de trata, que no deberían estarlo haciendo solas.

“Sería una excelente estrategia de prevención concientizar a la gente de que el principal objetivo de la trata de personas es la explotación sexual”.

KP: Y están, además, las ciudades turísticas, como Medellín o Cartagena…

JP: En Cartagena es toda esta apuesta turística de hacer a la ciudad atractiva para los extranjeros alrededor de la oferta de actividades sexuales pagas, por ponerlo en los términos más concertados. En donde las denuncias son múltiples por la explotación sexual de menores, que es un punto en el que todas y todos estamos súper de acuerdo que hay que erradicar. Ahí también hay un debate sobre cuál es el tipo de turismo que queremos atraer.

KP: Uno de los grandes vacíos en la lucha contra la trata ha sido la prevención. ¿Qué propone esta ley para actuar antes que las redes criminales?

JP: Cuando tú vas a un aeropuerto, en el baño encuentras un montón de carteles que dicen: pilas, usted puede estar siendo víctima de trata. ¿Pero qué tantas campañas hay alrededor de la reducción de la demanda de estas finalidades de la trata? ¿Qué tanto están conscientes los hombres de que si van a consumir prostitución quizás existe una probabilidad alta de que las mujeres que estén encontrando en un prostíbulo sean víctimas de trata de personas? O las actividades sexuales vía webcam, ¿qué tan libres están siendo las mujeres que ellos encuentran en estos lugares? Esa es una conversación más profunda, que no se ha abierto, pero que desde nuestra perspectiva sería una excelente estrategia de prevención: concientizar a la gente de que el principal objetivo de la trata de personas es la explotación sexual.

KP: En Colombia persiste un desencanto frente a la efectividad de las leyes, especialmente cuando se trata de delitos ligados a economías ilegales poderosas, como la trata y la explotación sexual. ¿Qué le dice a quienes piensan que legislar no basta?

JP: Que creo que tienen razón en gran medida, yo también he deseado que solamente con cambiar el papel ya pudiéramos cambiar la realidad. Les diría que tenemos que acompañar esta ley con control político del Congreso, pero también con relación con las organizaciones sociales en territorio. Y si quieren que estas leyes se implementen, yo le diría a la gente que hay que elegir gente que no esté financiada por estos grupos.

“Tenemos que cambiar las leyes porque, si no lo hacemos, hay una renuncia explícita a erradicar el problema. Es como el matrimonio infantil: si tu Código Civil lo permite, es un aval del Estado colombiano”.

Hay que acompañar esta ley de una relación cercana con el movimiento social, para que el control exista tanto en el Congreso como en las calles. Sí tenemos que cambiar las leyes porque, si no las cambiamos, hay una renuncia explícita a erradicar el problema. Es como el matrimonio infantil: si tu Código Civil lo permite, es un aval del Estado colombiano. Si esto se convierte en ley, vamos a poder perseguir o por lo menos sancionar si un juez y un fiscal actúa de manera revictimizante, vamos a poder exigir acceso de las víctimas a este fondo de recursos. Difícilmente lo vamos a erradicar solo con una ley, pero la ley sí otorga herramientas para dar esa batalla en condiciones más favorables.

Creo que todo lo que culturalmente también podamos batallar en este terreno también es importante. Sí, a veces uno presenta un proyecto de ley sabiendo que se va a hundir, pero porque hay que abrir el debate. Eutanasia, despenalización del cannabis, aborto, muchos de esos proyectos se hundían, pero nada más empezar a abrir el terreno sobre esos debates fue crucial. Nos vamos a demorar tiempo, pero hay que intentarlo.