Un viaje de afectos y razones: cuando hablar de desigualdad nos moviliza

Durante julio y agosto de 2025 abrimos #HablemosDeLaDesigualdad: una conversación sobre las causas estructurales que la crean y sostienen. Aprendimos que necesitamos hablar de ella para desahogar el agobio material del presente, comprenderla para liberar la vida cotidiana del fatalismo y actuar para movilizar un horizonte común.

Fecha: 2025-09-11

Por: MUTANTE

Fecha: 2025-09-11

Un viaje de afectos y razones: cuando hablar de desigualdad nos moviliza

Durante julio y agosto de 2025 abrimos #HablemosDeLaDesigualdad: una conversación sobre las causas estructurales que la crean y sostienen. Aprendimos que necesitamos hablar de ella para desahogar el agobio material del presente, comprenderla para liberar la vida cotidiana del fatalismo y actuar para movilizar un horizonte común.

Por: MUTANTE

Hay dos cosas sobre la desigualdad que ya no podemos pasar por alto: está en aumento y tiene todo que ver con lo material, con las condiciones de vida precarias que millones de personas enfrentan a diario. Esa realidad, lo sabemos cada vez con más certeza, está causando un sufrimiento real a nuestro alrededor. Y aún así, aunque la desigualdad nos golpea hasta el sufrimiento, en vez de rechazarla con firmeza, nuestras sociedades parecen más dispuestas a tolerarla, incluso, la justifican. ¿Podemos normalizar esto? No. Pero casi lo hemos hecho.

Hoy, el 1 % de las personas más ricas del mundo concentra cerca del 40 % de la riqueza del planeta —mientras que el 50 % más pobre apenas posee el 2 %—, y además ejerce una gran influencia sobre las decisiones políticas y económicas que han permitido acumular tanto poder y privilegio. Algo anda profundamente mal en este sistema, y quienes no se benefician de él necesitan poder nombrarlo, cuestionarlo y transformarlo.

Ese fue el punto de partida de #HablemosDeLaDesigualdad, una conversación social que abrimos entre julio y agosto de 2025, con el apoyo de Oxfam y Dejusticia, para analizar las causas estructurales que no solo hacen posible la desigualdad, sino que la perpetúan.

¿Por qué la desigualdad es estructural y qué la sostiene?

Porque no es el resultado de decisiones individuales; de hecho, es el enfoque individualista dominante el que permite que se sostenga y reproduzca en el tiempo.

Cada persona tiene una historia con la desigualdad. Lo que no siempre tienen las personas es una idea clara de por qué ocurre. La conversación pronto empezó a darnos pistas.

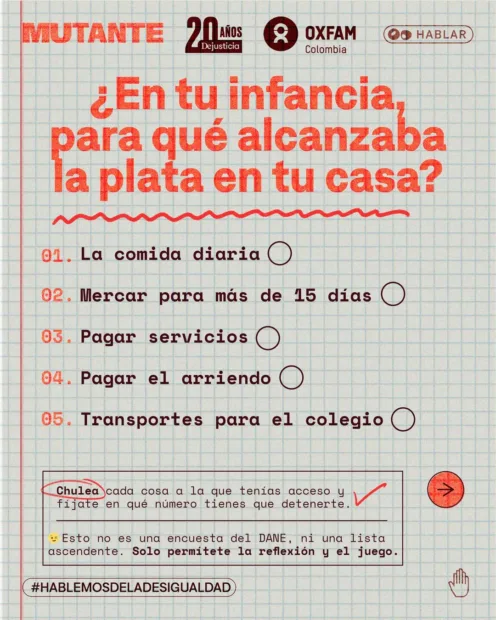

En una pregunta inicial, invitamos a nuestra audiencia a revisitar su infancia y pensar para qué alcanzaba el dinero en su casa.

Así vimos que la desigualdad es algo que se nos revela temprano, en la infancia, a través de la carencia material. Pero no se queda ahí, se convierte en una marca que crece con nosotros, que nos incluye o nos deja fuera, según la capacidad de consumo de nuestra familia o la clase social en la que nacimos. Al final, lo que hubo —o faltó— en tu nevera dice mucho sobre la desigualdad que viviste.

La desigualdad es algo que se nos revela temprano, en la infancia, a través de la carencia material. Al final, lo que hubo —o faltó— en tu nevera dice mucho sobre la desigualdad que viviste.

“Tengo más de 40 años y recuerdo que apenas alcanzaba la plata para algo de comida”…

“Recuerdo que los Choco Krispis eran para mi algo de familias gomelas”.

“Son privilegios de otras clases sociales, que, por cierto, en Colombia la brecha entre los que tienen esos privilegios y los que no es bastante amplia 💔”.

La desigualdad no es aleatoria: es estructural porque ha sido prefabricada así. Detrás hay una arquitectura que responde a un orden dominante, con reglas de poder bien definidas. La pregunta tácita que empezó a abrirse paso entre nuestra audiencia fue: ¿prefabricada por quién?

La élite económica, las corporaciones, la clase alta, los políticos, los gobiernos, la corrupción, la explotación laboral y los impuestos… fueron algunas de las cosas que señaló nuestra audiencia en los comentarios.

Hablar de desigualdad no parte de un terreno vacío. Las personas ya tienen una opinión formada y, lo que es mucho más complejo, una interpretación interiorizada en forma de un cierto sentido común. El poder de la conversación consiste en penetrar el sentido común y aportar claridad sobre quiénes son los actores, cómo se reparten los roles y qué consecuencias tiene ese reparto para cada quien.

En últimas, se trata de mirar de frente al poder y a la política que atraviesan la vida cotidiana:

“Es completamente válido decir que salir de la pobreza toma varias generaciones. Aunque un niño que nace en una familia rica y otro que nace en una familia pobre pueden tener la misma capacidad, sus condiciones de vida hacen que sus caminos sean muy distintos”…

Entonces, ¿la desigualdad es toda la misma?

Está lejos de serlo.

“Cuando cruzamos esperanza de vida es impresionante. Alguien que nació en Chocó vive 20 años menos que alguien en Bogotá”.

Nos dijo @camiplanet en respuesta a la infografía ¿Una cuna de oro (o de paja) puede definir tu destino?, en la que entregamos datos sobre cómo la desigualdad golpea a la gente en Colombia, como la disparidad de ingresos, la tasa de pobreza por poblaciones diferenciadas —indígenas, migrantes o población desplazada— y el nivel de bienestar subjetivo.

“La nutrición, la calidad del sueño, el tiempo que [las madres] pueden dedicarle al bebé al no estar siempre trabajando… el acceso a agua potable, a asesoría con pediatras… las diferencias son gigantes :(“

Comentó @dianalunareja en la misma pieza, para señalar que la desigualdad no solo marca el destino al nacer, sino incluso desde antes, durante la gestación, a través de las desigualdades a las que ha estado expuesta la madre.

“Excelente post!! 🔥La conclusión de la tasa de pobreza por grupo es: la colonización nunca acabó”.

Dijo por su parte @miye_gonzalezr

De esta manera, la conversación trajo consigo diferentes esferas de la vida dónde las personas identifican la desigualdad como un problema situado:

- La la educación primaria y secundaria

- Los cuidados en la primera infancia

- Los exámenes de admisión de las universidades públicas

- El sistema de salud

“Tan solo el hecho de poder acceder a educación de calidad ya está definiendo el futuro de muchos 😢”.

“Hablemos de la desigualdad que enfrentan los niños cuando hay presencia de padre y apoyo familiar, frente a los niños criados por madres solteras, que deben enfrentar solas la enfermedad, las deudas y la crianza, soportando toda la presión laboral y las carencias de sus niños por la falta de tiempo y energía para maternar de manera óptima”.

“Para nadie es un secreto que la educación pública tiene demasiadas falencias, en comparación a los colegios privados, a donde van los hijos de multimillonarios. Partiendo de esa premisa, ya hay una enorme desventaja para la movilidad social. Y pues ni hablar del sistema de salud”.

Por eso, también fue clave incorporar voces expertas —como propiciamos en nuestro consejo virtual—, dispuestas a tender puentes entre lo que las audiencias perciben sobre la desigualdad y lo que revelan los datos y el análisis estructural del problema.

Con #HablemosDeLaDesigualdad aprendimos que es fundamental hablar de Gini, tasa de pobreza, política fiscal, política social y redistribución. Pero igual de importante es explicar cómo se relacionan entre sí. Porque recurrir a la jerga especializada para imponer una supuesta neutralidad puede terminar siendo otra forma de exclusión.

Si no entiendes cómo la medición del Gini en tu país se relaciona con los impuestos que pagas y los servicios sociales que necesitas, ¿qué estamos logrando realmente?

Lo anterior también nos reveló que proponer conversaciones sobre la desigualdad implica reconocer las desigualdades de acceso a la información y a la formación política de nuestras audiencias. Como sociedad, arrastramos vacíos en nuestra socialización ciudadana sobre asuntos económicos, fiscales y políticos que, al final, marcan el rumbo de nuestras conversaciones y limitan nuestra capacidad de participación en el debate público.

¿Qué nos hace sentir la desigualdad?

Culpa, tristeza e impotencia…

La desigualdad no genera emociones planas, muchas veces deja una mezcla de emociones ambiguas, que oscilan entre el privilegio y la supervivencia. Como una manifestación estructural de la lucha de clases, la desigualdad produce malestar social, incluso psíquico — aunque muchas veces permanezca reprimido como una forma de “salir adelante”—.

Como una manifestación estructural de la lucha de clases, la desigualdad produce malestar social, incluso psíquico — aunque muchas veces permanezca reprimido como una forma de “salir adelante”—.

Nuestro malestar con la desigualdad es una herida enconada que produce una memoria infectada. #HablemosDeLaDesigualdad nos reveló que las emociones de esa herida está profundamente ligadas con el trabajo precario y las condiciones de explotación que acepta la mayoría mientras persigue una promesa de movilidad social, que se incumple una y otra vez.

Una de las personas de nuestra audiencia lo puso en estas palabras:

“Emoción de pobreza y peor de que ahora tampoco puede ser mejor con mi hijo”.

El trabajo y el sentido de sacrificio fueron dos constantes en la forma en que nuestra audiencia se aproximó a la desigualdad. Al hablar sobre ella se reveló que la explotación laboral se transfigura en esfuerzo familiar y crea arquetipos de aguante, como los padres trabajadores que se subliman en superhéroes.

“Mi mamá fue una dura, no entiendo cómo le hizo con un salario mínimo 😢”.

“Tuve cosas, pero solo veía a mi familia en las noches, después de que todos pasarán más de ocho horas trabajando 🥲”.

“Con demasiado esfuerzo y necesidades. Mis papás son unos súper héroes 💛”.

Aunque nace desde la empatía, esta transfiguración narrativa sobre el trabajo y la desigualdad no es inocua: diluye las raíces estructurales y da espacio a emociones difíciles de procesasr como la culpa o la impotencia.

Una de las mayores barreras para hablar públicamente sobre la desigualdad es, precisamente, la sensación paralizante que deja sentir que frente a ella no hay nada que hacer. Un desagenciamiento que nos desencanta de cualquier horizonte de cambio, incluso que de la idea misma de tener un horizonte.

“Con la sensación de agradecimiento con mis papás y de impotencia de la desigualdad…”.

No obstante, no se trata de un ánimo o disposición social inamovible. Nuestra misma audiencia también esbozó la posibilidad de un giro narrativo, especialmente cuando surge de la conciencia de clase como un valor que enriquece nuestro lugar en el mundo.

Así lo expresó @camilau_07:

“Siento culpa por los privilegios, pero también asumo la responsabilidad de que debo trabajar el doble para erradicar la desigualdad y defender las transformaciones”.

¿Qué narrativas han normalizado y legitimado la desigualdad estructural?

La meritocracia y un sentido común individualista. Ambas son estructuras ideológicas que nos han hecho creer que somos islas, cada quien con sus problemas puramente personales.

Ese sentido común se siente más propio de una narrativa fast fashion de superación personal, y nuestra audiencia lo identifica como algo problemático.

“Ahhhhh pero, ‘el pobre es pobre porque quiere’ Jajajajaja, la toxicidad en su máximo esplendor”.

Apuntó @paula_lalinde

“El Ted donde decían que todo el mundo tiene las mismas 24 horas, y que los que no las aprovechan es su culpa, nunca ha seguido el día de una señora de servicio en Colombia, que dura cuatro horas al día solo en transportarse al trabajo”.

Trajo a la conversación @jaguardescontrolao

Hablar sobre la meritocracia abrió la puerta a una lectura más aguda sobre cómo se sostiene la desigualdad en la distribución del poder. Nuestra audiencia señaló varias aristas:

- El nepotismo, como práctica que preserva el statu quo.

- La estigmatización del despertar crítico, individual o colectivo, tachado de resentimiento social o envidia.

- El arribismo, que al mismo tiempo revela y disimula las brechas sociales.

- El desprecio clasista, una herida que duele y se alimenta de comportamientos que ignoran —muchas veces de forma inconsciente— la desigualdad que los origina.

Estas ideas contrastan con algunas visiones minoritarias dentro de la conversación, igualmente interesantes por ser el eco de una burbuja algorítmica más conservadora y, en ciertos casos, radicalizada.

“La desigualdad se combate creando empleos, no aumentando impuestos para repartir pobreza”.

Comentó una persona de nuestra audiencia.

En este punto surgieron posturas que desahucian directamente la redistribución de la riqueza y al Estado como actor legítimo en la mediación de la desigualdad.

También se expresaron defensas férreas de la libertad económica y propuestas sobre la eliminación de los impuestos, justificadas, casi siempre, por la aparente inutilidad que representan frente a la corrupción irremediable de los gobiernos y la élite política.

¿Para qué sirve hablar de desigualdad?

Para fijarnos en otros temas y sacar la cabeza del hoyo.

“Muchas riquezas se hacen con negocios ilícitos. Creo que si inician controlando las grandes construcciones de apartamentos y centros comerciales van descubriendo qué empresas le sirven al lavado de activos”.

Nos dijo @dianacarolin4321

“Nos permite traer a la realidad nuestra cotidianidad y cómo esta está conectada a un sistema que se lucra con nuestras vidas y trabajos”.

Señaló @luciaixchiugt

“Como ciudadanos desconocemos mucho sobre el tema de presupuesto público, y no les interesa a muchos aprender sobre el tema, entonces el control es difícil”.

Identificó @zabirob

Nuestra audiencia nos recordó que hablar de riqueza, milmillonarios, redistribución, trabajo, oportunidades, brechas sociales e impuestos no es un asunto técnico reservado a especialistas. Es una forma de volver a conectar lo estructural con la vida material. Lo que no se nombra desde lo cotidiano se desliga del afecto y se convierte en discurso elitista.

Pero, sobre todo, nos mostró que hay ventanas de curiosidad aún abiertas. Conversaciones que siguen siendo tímidas, pero cargadas de urgencia, porque condensan niveles profundos de desigualdad:

- Estudiar más a los ricos

- Entender mejor la figura del traidor de clase

- Dignificar la condición de trabajadores

- Explicar las iniciativas fiscales que buscan la redistribución de las altas fortunas y herencias en el mundo.

Quizás estamos en ante un momento que exige otro tipo de conversación: una que no juzgue, sino que hable con empatía y paciencia.

“Desmontar el mito de la meritocracia necesita mucho cariño, que la gente no se lo tome personal. Evidencia y cariño para desmontar el mito de la meritocracia”.

Nos dijo Andrés Olaya, docente y analista de Políticas Públicas, durante nuestro consejo virtual.

Quizás también necesitamos recordar que nuestra agencia no nos fue arrebatada de golpe, sino erosionada lentamente por decisiones de poder y política. Que nuestras acciones individuales siguen contando, especialmente cuando crece nuestra conciencia colectiva sobre ellas, como ocurre con el consumo y el voto.

Que nuestras acciones individuales siguen contando, especialmente cuando crece nuestra conciencia colectiva sobre ellas, como ocurre con el consumo y el voto.

Una de las personas de nuestra audiencia lo destacó a su manera en la Anatomía de la meritocracia:

“Creo que no hay que dejar atrás el noble ano. Por más meritocrático que se ponga el corazón y el cerebro, el esfínter es quien manda… Si decide que no sale la mierda, sufre todo el sistema, hasta que cae enfermo y perece. Ese es el comodín de los innombrables, olvidados y maltratados. Ese es el verdadero poder oculto que no come de méritos”.

La conversación digital: tocar la dimensión personal para alcanzar lo estructural

Hemos implementado más de 25 acciones de conversación para hablar, comprender y actuar ante la desigualdad. Usamos los feeds de Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube; las stories de Instagram, Facebook, Whatsapp y Tiktok; nuestra página web; nuestro canal de WhatsApp, nuestra Newsletter y Zoom.

En nuestro canal principal de conversación (Instagram), publicamos 9 piezas que alcanzaron en promedio 42.463 cuentas diferentes, algunas llegaron a más de 80 mil y 90 mil individualmente. En conjunto, todas obtuvieron más de 680 mil visualizaciones y recibieron más de 620 comentarios.

Empezamos esta conversación al filo de haber cerrado #HablemosDelPride, en la que encontramos todo en contra para hablar en los canales digitales (lee más de esta experiencia aquí). Por eso, cuando la primera pieza de desigualdad alcanzó más de 80 mil cuentas y recibió más de 280 comentarios, nos sorprendimos gratamente.

Al revisar la ruta de la conversación y los datos que nos dejó, no solo resulta importante resaltar el buen desempeño general, sino indagar en los factores que lo hicieron posible.

La pregunta central del ciclo de conversación fue: ¿Por qué la desigualdad es estructural y qué la sostiene? Y en ella se concreta la experiencia de Karen Parrado Beltrán, una periodista que no solo tiene sensibilidad por el tema, sino también un recorrido provocando conversaciones como #HablemosDelEmpleoPúblico, #HablemosDelTrabajo y #HablemosDeLaVivienda, temas donde la desigualdad emergía orgánicamente aunque no fuera el asunto central.

Los aprendizajes de aquellas conversaciones nos dejaron la intuición de que la desigualdad tenía una dimensión personal de la que las audiencias podían hablar más ampliamente que del concepto en sí mismo. Así, piezas como la lista de ¿En tu infancia para qué alcanzaba la plata? y Una cuna de oro (o de paja) pueden definir tu futuro apelaban a lo más próximo para evidenciar que cada persona tiene una historia con la desigualdad.

La pregunta central de la conversación se resolvió en gran medida en la interacción de la audiencia con esos contenidos. Cuando escribieron un comentario con su testimonio o los compartieron con una reflexión que era, al final, su respuesta a cómo ellos vivían la desigualdad estructural y en qué situaciones la evidenciaban.

Una apuesta ética

Aunque particularizar las experiencias es una buena práctica digital, ya que los algoritmos recomiendan contenido de manera personalizada, no necesariamente es lo más ético frente a un asunto de derechos humanos. Por más que todos tengamos vivencias con la desigualdad, siguen existiendo segmentos poblacionales que la padecen de formas más violentas y otros que la promueven a partir de su privilegio.

Por más que todos tengamos vivencias con la desigualdad, siguen existiendo segmentos poblacionales que la padecen de formas más violentas y otros que la promueven a partir de su privilegio.

Tocar esos otros temas con éxito resulta más complicado, porque implican una reflexión y autocrítica que no entra en las lógicas de consumo rápido de la red social. Aún así, nos propusimos llegar a ellos y para eso creamos contextos donde la reflexión y el aprendizaje fueran posibles.

Convocamos a nuestra audiencia de redes a participar de un consejo virtual Mutante el 10 de julio, moderado por la periodista con tres invitados expertos: Mariana Matamoros, de Dejusticia; Andrés Olaya, analista político; y Juan Sebastián Pardo Peña, de Oxfam. Lo llamamos “Son cosas de pobres”: Desigualdad y meritocracia en un mundo de multimillonarios obscenos. Se inscribieron 91 personas, de las cuales 59 participaron efectivamente del encuentro virtual vía Zoom. El 14 % de quienes evaluaron este espacio lo consideraron “Útil” y el 85% “Muy útil”.

Lo que los participantes valoraron positivamente del videoconsejo fue su capacidad de ofrecer una comprensión más profunda y crítica de la desigualdad. Destacaron que el encuentro les permitió observar el fenómeno desde distintas perspectivas, lo cual resulta útil para cuestionar y pensar formas de enfrentarla desde un conocimiento más amplio. También resaltaron el aporte del espacio al desmontar mitos como el de la meritocracia, abordando temas estructurales como la pobreza y la desigualdad desde una mirada educativa y crítica.

De esta manera logramos usar los contenidos personalizados del inicio de la conversación como una introducción y un gancho necesario para, en un espacio cerrado y con aliados clave, movilizar la reflexión y el pensamiento crítico. Luego dispusimos el consejo en Youtube y usamos los mejores insights como contenido interno para una pieza más, de nuevo con el gancho de lo cercano: Por más que madruguemos, el sistema económico ayuda solo a unos pocos.

El correo electrónico fue otra plataforma para profundizar y complejizar. Con ese objetivo enviamos una Newsletter el domingo 20 de julio, en la que la periodista describió su propia relación con el tema que estaba investigando a medida que compartía los enlaces de los contenidos, develando así las subjetividades desde donde fueron pensados. El texto llegó a más de 5.800 contactos y el 39 % de ellos lo leyó.

Desmenuzar la meritocracia

En la conversación digital, la meritocracia surgió como un mito reproductor de la desigualdad y para abordarlo pensamos en dos piezas con propósitos distintos: identificarla y rechazarla.

Ya que este concepto puede ser menos conocido incluso que el de desigualdad, el storytelling, el diseño visual y la colaboración con una cuenta de autoridad —como Gatitos contra la desigualdad— fueron claves en la pieza de identificación. La Anatomía de la meritocracia convirtió la entrevista con un académico en un rompecabezas del cuerpo humano para identificar, con cada órgano vital, esas actitudes y pensamientos que sostienen el mito.

Para el contenido que apelaba al rechazo, aterrizamos el concepto a tres situaciones cotidianas y desactivamos el mito en cada una de ellas.

Ambas piezas llamaron la atención de nuestros usuarios: La primera alcanzó más de 66 mil cuentas y la segunda más de 28 mil. La anatomía recibió 56 comentarios y los mitos 18. Además, 1.047 personas guardaron la anatomía en sus cuentas de Instagram y 22 la han descargado de nuestra web.

Finalmente, la moderación en comentarios y en stories también surtió un efecto positivo en las audiencias más comprometidas. Ya que no podemos controlar el contexto en el feed personalizado de los usuarios finales, sí podemos gamificar las stories para que el tema no deje de estar presente, al menos para los públicos más fieles.

Recogimos 35 necesidades informativas de esta interacción en nuestra biblioteca de comentarios y resolvimos el 100%, ya sea en conversación directa o con nuevo contenido. La mayoría de estas necesidades (18) consistieron en debates, lo que demuestra la preexistencia de posturas y posiciones sobre el tema de la desigualdad. Y algo más importante: que es posible sacar las opiniones personales a la luz pública para entenderlas y complejizarlas colectivamente, a través de piezas pensadas para la conversación social. No es una conversación cómoda, pero sí es posible incentivarla.

En resumen, esta conversación evidenció que los seguidores de Mutante tienen disposición y necesidad de hablar de la desigualdad. Esta necesidad parte de elaborar la experiencia personal con el fenómeno pero no se limita a eso, una parte importante de los usuarios también encuentra valor en tejer esas experiencias dentro del contexto estructural al que pertenecen: identificarse, como un primer paso para comprender, y ese aprendizaje como una antesala de la acción son los pasos que seguimos y que recomendamos para sostener este tema en los canales digitales.