Una tierra que te obliga a huir: la historia del exilio de una madre y su hija

Las vidas de Marta y Anne Elizabeth oscilan entre Suecia y Colombia como consecuencia del exilio, esa condición que afectó entre 1980 y 2020 a al menos un millón de colombianos y colombianas, quienes huyeron de la violencia del conflicto armado y la persecución sociopolítica.

Fecha: 2022-08-04

Por: Karen Parrado Beltrán

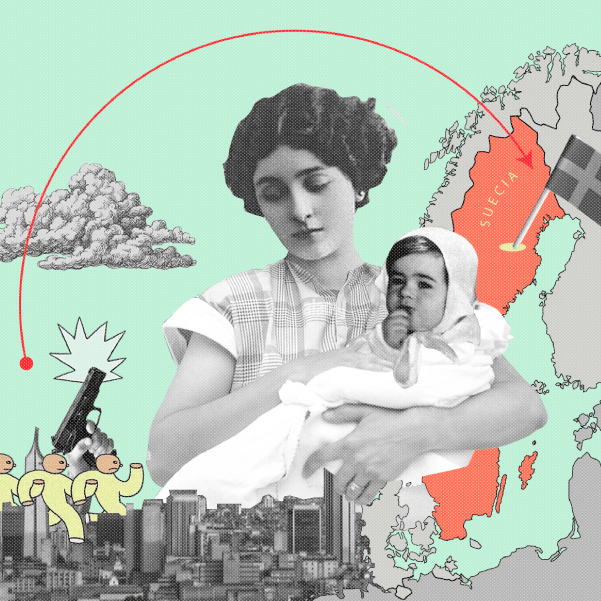

Ilustración: Laura Hernández / IG: @corazon.fantasma

Fecha: 2022-08-04

Una tierra que te obliga a huir: la historia del exilio de una madre y su hija

Las vidas de Marta y Anne Elizabeth oscilan entre Suecia y Colombia como consecuencia del exilio, esa condición que afectó entre 1980 y 2020 a al menos un millón de colombianos y colombianas, quienes huyeron de la violencia del conflicto armado y la persecución sociopolítica.

Por: KAREN PARRADO BELTRÁN

Ilustración: Laura Hernández / IG: @corazon.fantasma

Hasta hace muy poco tiempo, Anne Elizabeth Saldarriaga Vélez Magnusson, una joven de 25 años, dimensionó que su madre colombiana era mucho más que la técnica en informática que veía salir todos los días de su casa, en Suecia.

Ella y su madre, Marta Saldarriaga Vélez, nunca profundizaron mucho sobre las razones por las que Anne creció en una casa hablando español de puertas para adentro y sueco de puertas para afuera.

“Nunca vi a mi mamá en acción como defensora de derechos humanos. Nunca vi a mi mamá abogada. Ella siempre fue solo mi mamá y una técnica de informática”, recuerda Anne.

Su madre llegó a Suecia el 24 de noviembre de 1990. Tenía 31 años y era una exiliada. Huyó de Medellín tras recibir amenazas de muerte, a través de llamadas intimidantes a su casa y oficina.

Era una mujer soltera y una abogada que llevaba casos de presos políticos y personas desaparecidas en una época caracterizada por los montajes judiciales y la infiltración de grupos ilegales y paramilitares —además de la mafia— en la justicia y las instituciones estatales.

Además, era integrante del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Antioquia, una de las organizaciones civiles más afectadas por asesinatos y persecución paramilitar a finales de los años ochenta.

Su amigo, Héctor Abad Gómez, presidente del Comité, fue asesinado el 25 de agosto de 1987 junto a Leonardo Betancur Taborda, también integrante del Comité, mientras asistían al velorio de otro amigo que había sido igualmente acribillado por sicarios, el profesor Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

Marta no alcanzó a llorar bien a ninguno de los tres. La situación de persecución y amenazas que imperaba la fue acorralando. Aguantó lo más que pudo en Medellín hasta que ya no hubo otra salida que huir ante el peligro que corría su vida en Colombia.

En febrero de 1988, el asesinato de Carlos Gónima, un nuevo presidente del Comité y reconocido militante del partido Unión Patriotica (UP), marcó la cuenta regresiva para su exilio. Los pocos amigos del Comité que quedaban vivos le recomendaron buscar mecanismos para salir del país temporalmente.

Por esa época, el gobierno le había asignado un esquema de seguridad del DAS —un organismo de inteligencia estatal liquidado más de veinte años después, en octubre de 2011, por escándalos de corrupción y ‘chuzadas’—, pero no confiaba en esa entidad, ni se sentía segura. Tampoco podía seguir llevando sus casos como abogada porque la presencia de los agentes en su oficina comenzó a ahuyentar a los familiares de sus defendidos.

“Cuando salí creí que había tocado fondo y que había terminado una pesadilla. Lo que no me imaginaba era que comenzaba otra”, dice.

Aterrizó en Suecia, el primer país que le brindó refugio. Había enviado solicitudes de asilo a Canadá, España y Bélgica, pero “no era una cuestión de escoger país, sino del primero que ofreciera asilo político”.

Llegó en invierno. Estaba completamente sola, no conocía a nadie; no hablaba sueco y practicaba un inglés rudimentario. El primer lugar al que las autoridades del nuevo país llevaron a Marta fue a un campo de refugiados.

No pasó mucho tiempo para que el silencio comenzara a invadirla. Su arma Colombia había sido la palabra; el exilio empezó por quitarle eso.

“Llegaban momentos en que era tanto el impacto de los recuerdos que no me salían palabras en ningún idioma. Iba uno a tratar de hablar, inclusive con personas colombianas o latinoamericanas, y no salía ni una sola palabra”, confiesa.

Marta dejó Colombia con la ilusión de regresar pronto. Imaginó que estaría fuera por “uno o dos años” y ya han pasado 30. Ahora, que habla desde su casa en Suecia, admite que subestimó el peso del exilio.

PONERLE PALABRAS

Cuando Anne era niña, y viajaba a visitar a su abuela colombiana en vacaciones, no entendía por qué su madre no podía regresar definitivamente. Ella lo que veía desde la ventana del avión era “un país en calma”. “Uno solo está acostumbrado a imaginar un exilio extremo, donde uno baja del avión y hay bombardeos y todo está dañado. Donde el país está casi muerto”, cuenta.

De entrada, hacerse una idea sobre el exilio es difícil, incluso para quienes lo viven. Existe una basta zona de grises para su interpretación. En Colombia, la Comisión de la Verdad lo define como un destierro producido por razones políticas, que hace evidente “el vínculo entre los hechos del conflicto armado y la búsqueda de protección internacional”. Además, como “un indicador del sufrimiento colectivo y una violación de derechos humanos”.

La definición del exilio se torna más compleja cuando se nombra a algunos como refugiados y a otros con otros términos, como asilados políticos o desplazados transfronterizos. O, simplemente, como “víctimas en el exterior”.

Además, en el caso colombiano, se trata de una definición en constante expansión si se advierte que no fueron solo los militantes de partidos políticos de izquierda o los integrantes de las guerrillas quienes se exiliaron. Sino que también lo hicieron empresarios, jueces, fiscales, amas de casa, campesinos, indígenas, militares, excombatientes, sindicalistas, líderes estudiantiles, profesores o personas con identidades de género diversas.

Pero, independientemente de las palabras usadas para referirse a ellos y ellas, y de sus diversos perfiles de vida, hay algo claro sobre el exilio colombiano: que no ocurrió por gusto.

“Las personas colombianas exiliadas no son migrantes que voluntariamente decidieron instalarse en otro país”, dice el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe sobre el exilio colombiano de 2018. “Todo lo contrario, se vieron obligadas a huir para proteger sus vidas y las de sus familias, grupos o comunidades”, señala.

Anne nació inmersa en esa complejidad del exilio. Es una joven que pertenece a la segunda generación de exiliados, pero todavía desconoce buena parte de su propia historia. “Ni siquiera sé todo lo que le ha pasado a mi mamá”, dice con algo de tristeza. Además de su madre, su abuela paterna (noruega) también fue exiliada. Huyó a Suecia durante la Segunda Guerra Mundial.

En 2019, cuando Anne asistió a un encuentro en Bilbao (España) organizado por la Comisión de la Verdad, se reconoció en los relatos de otros hijos del exilio, todos atravesados por la dualidad de ser de un lugar, pero sentirse atados a otro. Viviendo, además, entre el silencio sobre el pasado que había quedado apresuradamente sepultado en Colombia.

Es algo que el país entero está en deuda de reconocer: sus historias y la de sus padres. Durante los encuentros y entrevistas de la Comisión de la Verdad en el exterior –en el marco de la construcción de su Informe Final– varios colectivos de exiliados colombianos reclamaron que el Estado y la sociedad reconozcan ampliamente que el exilio existe. También lo hicieron en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante varias jornadas de escucha a exiliados ocurridas entre 2020 y 2021.

“La propia familia guarda silencio”, explica Marta sobre las dificultades del exilio y la invisibilización del fenómeno. “El entorno guarda silencio de esa salida y es como desaparecer. La gente ha hablado de Chile, de Argentina y de la época de los golpes militares, pero el exilio colombiano es mucho mayor”, advierte.

Unos doscientos mil chilenos huyeron de su país durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, según los registros históricos existentes sobre ese periodo. En Colombia, cerca de un millón de personas salieron al exilio entre 1980 y 2020, a causa del conflicto armado interno vivido en medio de una democracia, según reveló el Informe Final de la Comisión de la Verdad el pasado 28 de junio.

Una cifra a la que le faltan cientos o, quizás, miles de exiliados más, pues el mismo organismo reconoce que el subregistro “no permite abarcar la dimensión real del problema”. También, hacen falta los hijos que nacieron en el exilio como Anne, o los que salieron cuando eran menores de 18 años.

Un exiliado, muchas veces, es un número, una estadística, es alguien que “ya no está, ya no se la escucha, ya no se la ve”, es una persona que “para la vida de un país ya no existe”, escribe en su informe la Comisión de la Verdad.

En el caso de Marta, ella no se atrevió a tocar el tema de su exilio con su hija durante mucho tiempo. “Imagínese, contarle que cada ocho días asesinaban al presidente del Comité en la mitad del centro de Medellín. Pues, no sabría cómo, seriamente”, dice. Tenía miedo de no encontrar las palabras, pero también de cargar a su hija con un dolor que ella misma no había procesado. Prefirió esperar a que Anne comenzara a hacer preguntas por su cuenta.

El Acuerdo de Paz, firmado en 2016, se convirtió en la oportunidad para abrir un diálogo más amplio entre madre e hija sobre esas preguntas acerca del pasado, y para regresar simbólicamente a Colombia.

En mayo de 2018, después de asistir a una reunión con la Comisión de la Verdad, organizada por el Foro Internacional de Víctimas Suecia, Marta entró al grupo de entrevistadores internacionales, encargado de recoger los testimonios de colombianos y colombianas exiliados para el Informe Final.

La primera persona que entrevistó para la Comisión fue una mujer que había sido profesora y líder sindical de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en el norte de Colombia. Ella le contó que se había exiliado tras ser acusada de insurgente, detenida, torturada y abusada sexualmente en una base militar.

“Hasta ese momento yo no había hecho conciencia de todo el daño que se había hecho”, reconoce Marta. “A nivel emocional, afectivo… Escucharla a ella fue como escucharme a mí misma. ¡Era que yo no le había puesto palabras!”.

ESE PARAÍSO NO EXISTE

Marta tiene claro el momento en el que realmente aterrizó en Suecia y aceptó que debía rehacer su vida allí. Fue en 1998, casi ocho años después de su llegada. El 27 de febrero de ese año, su amigo y colega Jesús María Valle fue asesinado en Medellín por sicarios de la banda La Terraza, una organización criminal que tenía nexos con los paramilitares.

Valle era el presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Antioquia, la misma organización a la que Marta perteneció. Era reconocido por defender los derechos de los campesinos, especialmente. También, por denunciar las alianzas ilegales entre miembros del Ejército y grupos paramilitares en Antioquia.

Las malas noticias no paraban de llegar desde Colombia, como tampoco los nuevos exiliados que daban cuenta del aumento de la violencia.

Cuando Marta salió del país, en 1990, 493 colombianos vivían refugiados en distintas partes del mundo, principalmente en países de la Unión Europea. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportaba que la mayoría de ellos (311) vivía en Suecia, el país que más colombianos exiliados acogía en ese momento, junto a Reino Unido (90) y Ecuador (70).

En 1998, la cifra era siete veces mayor. Según Acnur, había 3.536 refugiados colombianos.

Suecia continuaba siendo el principal país de acogida: 773 colombianos exiliados vivían allí. Estados Unidos (594 refugiados colombianos), Panamá (564) y Reino Unido (405) eran los otros países que concentraban la diáspora colombiana. A finales de esa década, Colombia era el séptimo país de Latinoamérica y el Caribe con más gente en el exilio, por encima de Chile, México, Honduras y Argentina.

“Tomé la decisión de formar familia”, cuenta Marta. Con las esperanzas de volver al país sepultadas, echó a andar un nuevo proyecto de vida en Suecia. Consiguió un trabajo temporal y luego estudió para ser técnica en informática en el equivalente a lo que en Colombia sería la Secretaría de Educación de la ciudad donde vive.

En esa época nació Anne, una niña blanca con ojos “demasiado oscuros” y cabello “más grueso y crespo” que el promedio, en sus propias palabras. Los niños a su alrededor comenzaron a hacerle sentir que nacer en un país no siempre es sinónimo de ser aceptado en él. “Soy los dos”, Colombia y Suecia, decía ella para defenderse.

Cuando cumplió 20 años, en 2018, Anne pidió su nacionalidad colombiana. Marta había renunciado a ella en 1996 para obtener la nacionalidad sueca. La hija añadió el ‘Saldarriaga Vélez’ a su identificación sueca y a su pasaporte; la madre recuperó sus dos apellidos colombianos para convertirse en entrevistadora de la Comisión de la Verdad.

“La estaban visibilizando y también a todo ese tiempo de soledad y rechazo que vivió”, recuerda Anne. “Otra vez tenía la otra identidad, que es la colombiana, que tanto había extrañado. En ese momento yo pensé: si eso es lo que está pasando con mi mamá, entonces ¿qué es lo que está pasando conmigo?”.

Juntas comenzaron a gestionar los asuntos pendientes del exilio: el dolor, el desarraigo, la identidad cruzada, la invisibilidad, los silencios. Algo que no solo es común a ellas, sino a la mayoría de las personas de la inmensa diáspora colombiana que ha llegado a lugares tan lejanos como Nueva Zelanda o Hong Kong.

Una cosa le dolía entonces a Anne, sentir que su madre, ella y los otros miles de exiliados colombianos habían permanecido en el olvido, juzgados, incluso, por haberse ido a un país “primermundista”. “Piensan que migrar a otro país es lo más maravilloso. Ese es el sueño de oro de cualquier colombiano”, apunta. “Y ese paraíso no existe”.

UN VUELO DE REGRESO

El exilio de colombianos es una realidad distante para la gran mayoría de quienes viven en Colombia y la diáspora ha venido reclamando la invisibilización en la que se encuentra.

“El exilio existe. Nosotros existimos y anhelamos retornar para retomar nuestras opciones de vida”, dijo Marta durante un foro internacional de víctimas, en julio de 2021, haciéndose eco de ese reclamo ante la JEP.

Es lo que todavía anhela. Pero para volver hacen falta cosas como que la Ley de Víctimas colombiana (la Ley 1448) reconozca a los exiliados como víctimas de la guerra en el Registro Único de Víctimas (RUV), y sus derechos de protección especial y reparación por las violencias sufridas.

“Contrasta mucho el nivel de sufrimiento e impacto que la gente ha vivido en el exilio, con la ausencia de siquiera un mecanismo de reconocimiento de ese tipo”, advierte el comisionado Carlos Beristain, director del volumen sobre el exilio del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Además, hay muchos otros factores básicos de la vida de los exiliados que el Estado colombiano debería considerar para una futura política de retorno, como la recuperación de la nacionalidad colombiana o de los derechos laborales.

“Muchos exiliados ni tienen derecho a la pensión en el país de acogida, ni derecho a la pensión en Colombia porque no tienen los años suficientes cotizados”, explica el comisionado Beristain. “Para mucha gente que ya se está haciendo mayor, ese es un problema fundamental. Y debería haber convenios o acuerdos entre Estados que favorezcan que esas problemáticas se puedan enfrentar”.

También está la justicia, que poco ha avanzado en esclarecer muchos de los hechos que llevaron a miles de colombianos al exilio, como las amenazas, los desplazamientos forzados, las torturas o los asesinatos. Muchos de ellos no contemplan regresar al país por la impunidad en la que están las violaciones de derechos humanos que vivieron.

Hasta el momento, el exilio no hace parte de los once macrocasos abiertos por la JEP. Sin embargo, Marta, y decenas de exiliados organizados en el exterior, luchan para que el exilio tenga un macrocaso propio, “como el de violencias sexuales contra mujeres que acabó de aprobar la JEP (el 15 de julio pasado)”. Un proceso que, reconoce, “ha ido un poco más lento de lo que esperábamos”.

Para Anne, por su parte, comenzar a dar pasos hacia atrás en su exilio le ha permitido reconectar con sus raíces como hija de una colombiana exiliada y también recoger los pasos de una mujer que nunca conoció y defender su razón de ser en un país que es señalado como el más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, según Amnistía Internacional.

Anne vive en Colombia desde 2019 y ve con preocupación la desprotección de las personas que, como Marta, dedican su vida a denunciar las violaciones de derechos humanos.

La zozobra es una secuela del exilio. Desde que tiene tres años, Anne recuerda la advertencia recurrente de su madre en Suecia: “Cuando sales de casa no hablas de política, no hablas de lo que soy. Dirás que soy técnica en informática y ya”. Es algo que, de cierta manera, la acompaña hasta hoy, a pesar de que tiene 25 años y de que la advertencia ya no es tan directa.

Su regreso a Colombia le ha dejado claro que aún existen muchos obstáculos para vivir sin miedo. “Tengo miedo de que me asesinen o me desaparezcan”, admite Anne. Creció en una casa donde se hablaba de política en la mesa del desayuno, pero el acuerdo con su madre para vivir en Colombia fue no involucrarse en causas políticas. “Y me entristece mucho estar censurada de esa manera”, dice.

—Marta, y el retorno, ¿lo consideras? —, le pregunto.

—Siempre ha estado en primera lista —, dice. Y sonríe. —Pero, el retorno no es cogió maletas y se devolvió. No es llegar a Colombia a que nos ayuden, sino con la cabeza en alto y teniendo algo con qué seguir contribuyendo al futuro del país —.

Por ahora, ha retomado con entusiasmo su profesión como abogada, que puso en pausa hace 30 años. Toma cursos virtuales de actualización sobre justicia transicional en una universidad colombiana, para trabajar en el abordaje del exilio colombiano junto a la JEP.

Su deseo es que, con el tiempo, esto abra la puerta para que los responsables del exilio de miles de colombianos empiecen a ser juzgados por sus crímenes, entre ellos los grupos insurgentes y paramilitares, pero también el Estado mismo, que muchas veces fue agresor en la sombra. “Es ahora o nunca”, afirma convencida.

“Ninguna de las personas entrevistadas por la Comisión en otros países huyó porque quiso”, señala el Informe Final. El otro rostro de esa afirmación es que nadie debe verse obligado a volver a una tierra que lo expulsó. Esa también es la realidad del exilio. Marta desea regresar; muchos otros nunca volverán.