El negocio “verde” de los Santo Domingo dejó a oscuras a la capital de Vichada

Puerto Carreño pasó de depender de Venezuela a quedar atrapado en un negocio millonario presentado como la promesa de la energía "verde". La planta de biomasa construida por el grupo Santo Domingo, con el respaldo del gobierno de Iván Duque, no trajo luz, sino apagones y deudas impagables. Esta es la historia de cómo la promesa de independencia energética terminó hipotecando a todo un pueblo.

Fecha: 2025-04-30

Por: Juan Manuel Flórez Arias

Fotografías por:

JORGE LUIS ROCHA

Fecha: 2025-04-30

El negocio “verde” de los Santo Domingo dejó a oscuras a la capital de Vichada

Puerto Carreño pasó de depender de Venezuela a quedar atrapado en un negocio millonario presentado como la promesa de la energía "verde". La planta de biomasa construida por el grupo Santo Domingo, con el respaldo del gobierno de Iván Duque, no trajo luz, sino apagones y deudas impagables. Esta es la historia de cómo la promesa de independencia energética terminó hipotecando a todo un pueblo.

Por: JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

Fotografías por:

JORGE LUIS ROCHA

Puerto Carreño, la capital de Vichada, se llenaba de luz en las noches en las que había un muerto. Durante los velorios, las plantas de energía a base de gasolina, que normalmente se apagaban a la medianoche, permanecían encendidas hasta las cuatro de la mañana. La muerte era lo único que iluminaba ese lugar apartado, la última esquina del mapa de Colombia en los llanos orientales, donde se unen los ríos Meta y Orinoco en la frontera con Venezuela.

“Cuando fallecía alguien, sentíamos una alegría”, recuerda Sonia Prada. Nació en Puerto Carreño hace 56 años y pasó su juventud entre apagones y racionamientos. Una vez, uno de sus sobrinos se fue a vivir a Villavicencio, a 18 horas por carretera, donde hay 24 horas de energía. Él no lo sabía y las primeras madrugadas con luz estuvo convencido de que en ese lugar se moría mucha gente.

Puerto Carreño es una de las cinco capitales de Colombia que están fuera de la red nacional de energía. Las otras son Mitú, Leticia, Quibdó y San Andrés. Cada una está en un extremo distinto del territorio, como banderas clavadas en un mapa que marcan la soberanía sobre las fronteras, pero que quedan excluidas de derechos como la luz por su distancia del centro del país.

En febrero del año 2000, los habitantes de Puerto Carreño se tomaron el consulado de Venezuela como protesta por la falta de energía. Su lema era: “Si no nos quiere Colombia, que nos adopte Venezuela”. Los manifestantes arengaban en la fachada del consulado, ante las cámaras de los pocos periodistas que llegaron hasta allí, y luego entraban al edificio a tomar whisky con el cónsul, con quien se habían aliado en secreto. La toma fue el inicio de una negociación entre los dos países, que concluyó en 2004 con la interconexión de Puerto Carreño a la red nacional de Venezuela, tras un acuerdo entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez.

Durante 16 años, la energía de la capital del Vichada dependió de lo que sucedía al otro lado de la frontera. Al principio, Sonia vio expandirse el tiempo de luz que le ganaban a la noche, y con él, los negocios y los barrios de Puerto Carreño. A partir de 2009, el pueblo empezó a sufrir las consecuencias de la crisis energética en Venezuela, que se agravó con el paso de los años.Pero lo que cortó definitivamente la luz no fueron las fallas técnicas, sino la relación hostil entre los dos países. En 2020, en medio de la ruptura diplomática entre Nicolás Maduro e Iván Duque, Venezuela desconectó definitivamente a Puerto Carreño.

La respuesta del gobierno de Duque fue anunciar que la energía de la capital del Vichada “ya no dependería del estado de ánimo del dictador de Venezuela”. El 12 de noviembre de 2021, el entonces presidente inauguró una planta de biomasa forestal en Puerto Carreño, capaz de producir energía con la quema de madera. La central eléctrica, que costó 26 millones de dólares, es propiedad de Refocosta, una empresa del grupo económico Valorem de la familia Santo Domingo, una de las cinco más ricas de Colombia.

El día de la inauguración, Sonia Prada estaba entre el público que vio a Duque junto a Carlos Arturo Londoño, el gerente de Valorem, sobre una tarima con la planta de biomasa al fondo. Ambos anunciaron que desde ese día Puerto Carreño se convertía en la primera capital de Colombia totalmente iluminada con fuentes renovables.

La planta, dijeron, sería abastecida con la madera de las plantaciones forestales de eucaliptos y acacias en Vichada. En los últimos 20 años, estos cultivos no nativos se han expandido a través de la compra acelerada de tierras y han convertido a Vichada en el departamento con mayor cantidad de hectáreas de plantaciones forestales de Colombia.

“Este es un ciclo productivo verde a la luz de lo que hoy demanda el mundo”, celebró el presidente Duque en su discurso de inauguración. Carlos Arturo Londoño, el gerente de Valorem, presentó la planta como la solución definitiva: “Durante los próximos 20 años, esta planta producirá toda la energía que requiere Puerto Carreño”.

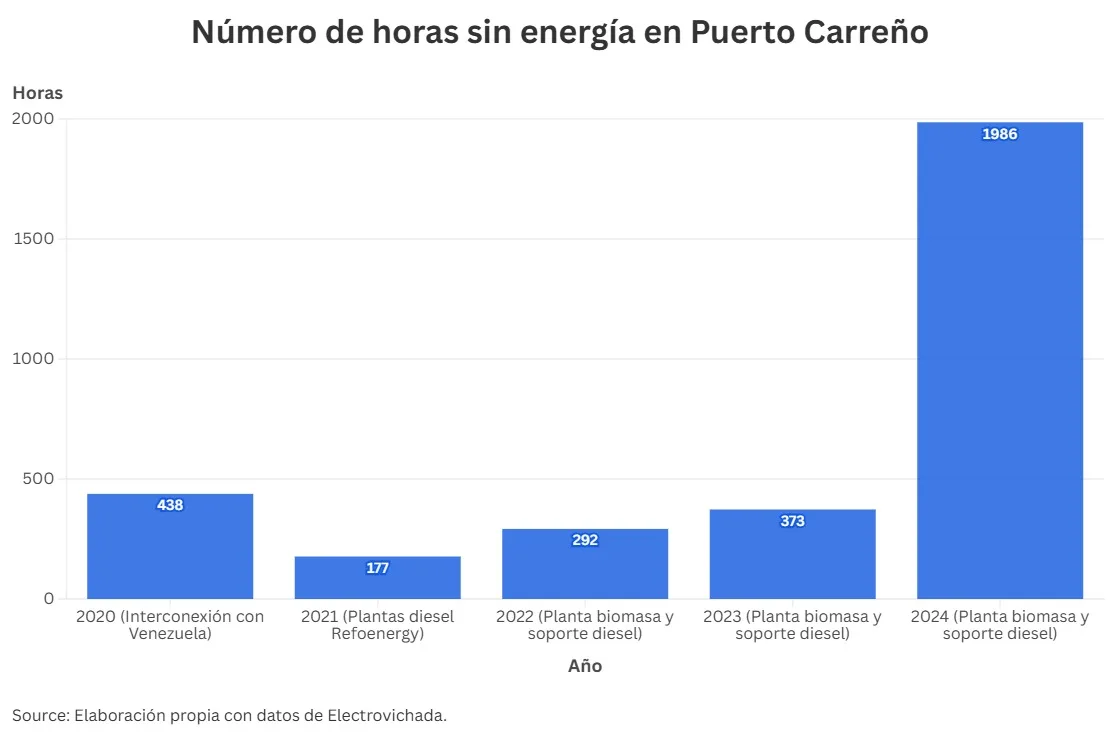

Cuatro años después, los hechos han demostrado lo contrario. Puerto Carreño tuvo 1.733 apagones entre 2022 y 2024 tras la entrada en operación de la planta, según datos de la empresa pública Electrovichada, obtenidos por Mutante a través de un derecho de petición. En 2024, la capital del Vichada pasó en total 1.986 horas sin energía por fallas en alguno de sus tres circuitos, o en todos al mismo tiempo. Son el equivalente a tres meses completos de oscuridad.

Además de los apagones, hay una deuda de 20.000 millones de pesos que tiene al borde del colapso a Electrovichada, la empresa 99 % pública que firmó el contrato para comprarle la energía a la planta de biomasa. La deuda equivale a veinte veces las utilidades de la empresa en un año y ha crecido exponencialmente desde que el grupo Valorem asumió la generación de la energía.

La versión del grupo Valorem es que los cortes de energía son culpa de la falta de pago de Electrovichada, que les dificulta comprar la madera. Así lo afirmó, en una entrevista con Mutante, el gerente de Refocosta, Carlos Andrés López: “Electrovichada nos debe una cantidad de dinero enorme. Y el Ministerio de Minas y Energías se demora en la entrega de los subsidios. Eso no lo aguanta nadie. Solo nosotros. En manos de otro, Puerto Carreño estaba apagado hace rato”.

Pero el grupo Valorem no llegó a Puerto Carreño solo con las buenas intenciones de prestar un servicio que es a la vez un derecho. Detrás hubo un negocio millonario respaldado por influencias políticas.

El gobierno de Iván Duque priorizó su objetivo diplomático de no depender energéticamente de Venezuela y presionó a Electrovichada para firmar un contrato desventajoso, pese a que los análisis internos de la empresa advertían que no tendría la capacidad financiera para pagar. Así lo confirman actas de las juntas de Electrovichada e informes internos de la empresa a los que Mutante tuvo acceso.

Estos documentos, junto con otros testimonios y pruebas reunidos por Mutante, revelan que el Grupo Valorem aprovechó su cercanía con el gobierno de Duque y de la falta de regulación sobre la tecnología de biomasa para firmar un contrato a su medida, que terminó por multiplicar la deuda que hoy el Estado mantiene con la empresa privada.

La empresa de los Santo Domingo utilizó sus influencias para evitar ser sancionada por sus retrasos en la obra y usó a Puerto Carreño, y a sus habitantes, como un campo de pruebas para una tecnología con la que no tenía experiencia y que ha servido para ampliar su línea de negocio en el campo de las industrias verdes.

Quemar para iluminar

Las paredes de la caldera de la planta de biomasa miden entre 30 y 25 metros. Llegaron a Puerto Carreño después de un recorrido en buque desde Brasil hasta el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Luego atravesaron el país en tractomulas; primero llegaron a Bogotá y de allí a Puerto Gaitán, donde las montaron en barcazas para navegar por el río Meta hasta la capital del Vichada, en la frontera con Venezuela. Cuando las descargaron en el pueblo, los trabajadores de la planta tuvieron que crear un sistema de poleas y amarres para que las placas inmensas de metal atravesaran las estrechas calles de Puerto Carreño en la madrugada, cuando había más espacio.

El proceso se repitió con la turbina que venía de la India, el precipitador electrostático que venía de Austria y las cámaras para condensar el agua. Durante el 2021, fue creciendo a las afueras de Puerto Carreño un monstruo brillante de tubos, plataformas y vigas de metal capaz de tragar árboles para producir luz.

Quemar madera es la forma más antigua de generar energía. Una planta de biomasa es, por eso, una especie de contradicción entre el futuro y el pasado. Un artefacto complejo de calderas, conductos y turbinas con un objetivo en teoría simple: mantener encendida una gran fogata alimentada por la madera. Ese fuego calienta grandes cantidades de agua y, con el movimiento del vapor, produce energía.

“Es una forma de reducción de emisiones de CO2”, afirma Carlos Andrés López, gerente de Refocosta, la empresa del grupo Valorem dueña de la planta. La explicación, agrega, es que el dióxido de carbono que se emite al quemar la madera ya estaba en los árboles. En ese sentido, se considera que ya estaba en la atmósfera, mientras que con el petróleo y otros combustibles fósiles las emisiones vienen del subsuelo. La lógica detrás es que, al generar energía con una central de biomasa, se está evitando acudir al CO2 contenido debajo de la tierra.

Sin embargo, el debate global sobre la neutralidad de carbono de la tecnología de biomasa sigue abierto. Algunas investigaciones científicas han demostrado que, en sus primeros años, las plantas de biomasa emiten más dióxido de carbono que los combustibles fósiles. El proceso para equilibrar esas emisiones de la quema de madera con lo que se deja de emitir por extraer petróleo del subsuelo puede tardar décadas.

Si sus beneficios ambientales son debatibles, sobre su rentabilidad hay menos dudas. Generar energía con biomasa es considerablemente más barato que con combustibles fósiles como el diesel. Esa fue una de las razones por las que, desde 2015, la biomasa comenzó a considerarse como una opción para “independizar” a Puerto Carreño de la energía que venía de Venezuela.

Un contrato viciado desde el principio

El acuerdo de energía entre Colombia y Venezuela comenzó a dar muestras de desgaste en 2014, durante la presidencia de Juan Manuel Santos. En las juntas de Electrovichada consta que los delegados del gobierno nacional apoyaban la construcción de un parque solar que sería financiado por una empresa chilena, con el objetivo de que Puerto Carreño dejara de depender de la energía de Venezuela.

En noviembre de 2014, antes de que se concretara el plan, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela subió las tarifas de energía que le cobraba a Colombia entre un 800 % y un 1.200 %. El aumento abrupto ocurrió al tiempo que Maduro enfrentaba el comienzo de la escasez de víveres en su país y una caída en su popularidad por las protestas sociales.

Colombia no aceptó la subida de la tarifa y siguió pagando al precio original del contrato —en promedio, 82 dólares por cada megavatio/hora—. El desacuerdo entre los dos países aceleró la búsqueda de opciones para Puerto Carreño. Sin embargo, los planes de energía solar fueron descartados por el nuevo gerente de Electrovichada, Elías Pérez Naranjo, quien llegó al cargo en octubre de 2014 con la propuesta de una nueva convocatoria para generar energía con cualquier fuente que ofreciera el contratista, renovable o no renovable.

Solo una empresa se presentó: una unión temporal llamada Ecoenergía, creada para la convocatoria por empresas dedicadas a la construcción y sin experiencia en generación de energía. Proponían una planta de biomasa forestal con respaldo de generadoras a base de combustible diesel.

Un comité evaluador de Electrovichada recomendó no firmar el contrato por considerar que tenía fallas técnicas que no garantizaban la prestación del servicio de energía, según le dijo a Mutante una fuente que trabajaba en Electrovichada en ese momento que pidió no ser citada, pero el gerente Elías Pérez siguió adelante. Varios años después, en noviembre de 2019, la Procuraduría le imputó cargos a Pérez por, presuntamente, “adjudicar el contrato sin presentar a la junta directiva los soportes de la viabilidad técnica, financiera y legal del proyecto”. El proceso sigue en curso.

En cualquier caso, en septiembre 2016 Electrovichada firmó un contrato por 20 años para la compra de energía generada con biomasa. Ecoenergía, la empresa que firmó el contrato, era una unión temporal de varios socios privados que, a la vez, eran dueños de una empresa reforestadora dedicada a la plantación y comercialización de madera. Eran, por lo tanto, los clientes ideales de una planta de biomasa. El representante legal de Ecoenergía era Jorge Eliécer Muriel Botero, un abogado bogotano con negocios en varias regiones y que también fue fundador de Agroindustria Horizonte Verde, la empresa reforestadora.

También estaban entre los fundadores de Econergía los empresarios guajiros Antonio Ramón Ávila Chassaigne y Enrique Ávila Chassaigne. Su empresa, Avila SAS, está involucrada en el caso de corrupción por el que este año fue condenado a 22 años de cárcel el exgobernador de La Guajira Jorge Pérez Bernier.

La empresa de los Ávila Chassaigne fue parte de la unión temporal que recibió el contrato para construir más de 50 colegios en La Guajira en 2009. La Fiscalía probó que el gobernador Pérez Bernier direccionó la elección de la empresa como contratista e infló su experiencia técnica. Además, que hubo una desviación de dinero de al menos 24.000 millones de pesos en la ejecución del contrato.

Como parte de esa investigación, hay un trámite de extinción de dominio —con el que el Estado reclama propiedades obtenidas a través de actividades ilegales— contra Avila SAS, socia fundadora de Ecoenergía. También se aplicó extinción de dominio a algunas tierras en Vichada de los hermanos Ávila Chassaigne: los predios ‘El Silencio’ y ‘Pozo Azul’, en Puerto Carreño.

El plazo para construir la planta de biomasa era de un año, por lo que Ecoenergía debía comenzar a generar energía en septiembre de 2017. Pero la obra empezó a retrasarse. Varios comunicados oficiales de Electrovichada confirman que durante parte de 2017 y todo el 2018, Ecoenergía pidió aplazamientos e ignoró peticiones de Electrovichada sobre avances en la construcción de la planta.

Una fuente que estuvo en instancias decisivas de Electrovichada en esa época, y que pidió no revelar su nombre por temor a represalias, dijo que en la empresa “quedó la sensación de que el plan original de Ecoenergía siempre fue que le adjudicaran el contrato para luego salir a venderlo”.

Lo cierto es que, en noviembre de 2018, Ecoenergía buscó a Refocosta, la empresa del grupo Valorem enfocada en el negocio de la madera, para que fuera su aliado en la construcción de la planta. El grupo Santo Domingo optó por otra opción: comprar todas las acciones de Ecoenergía, a la que renombró como Refoenergy. A partir de ese momento, se quedó con el contrato.

La movida de los Santo Domingo

El cambio de dueños de Ecoenergía en noviembre de 2018 no amplió el plazo para entregar la planta de biomasa. Para entonces, la fecha límite era el 9 de abril de 2019, y para Puerto Carreño comenzaba a ser una prioridad contar con una fuente de energía alternativa a la de Venezuela. Los pagos del IPSE a ese país estaban congelados desde noviembre de 2017, cuando Estados Unidos le impuso sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro, incluida su empresa de energía. Aunque Venezuela seguía suministrando energía sin que le pagaran, había un riesgo latente de un corte definitivo.

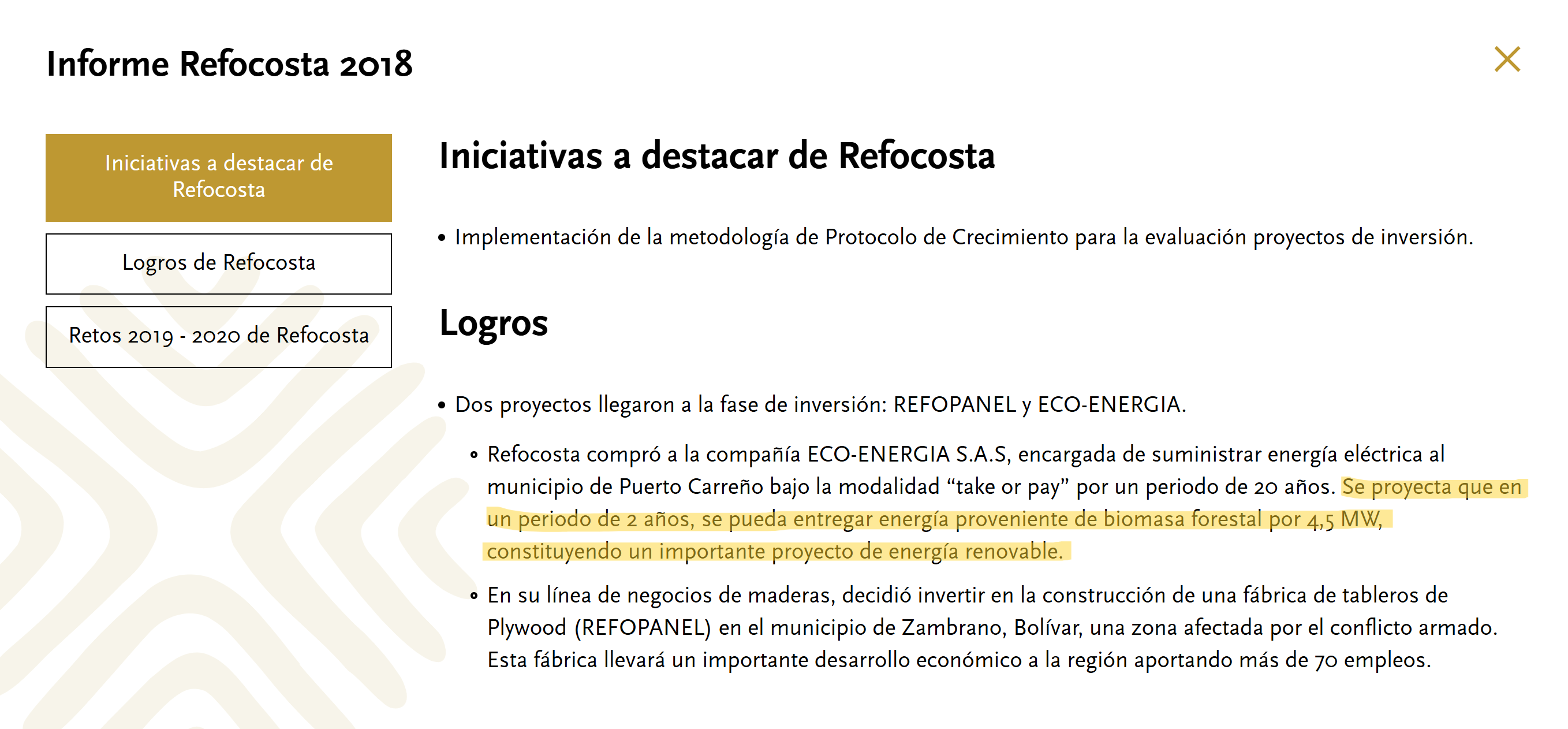

Sin embargo, en los planes de Refoenergy no estaba cumplir con las fechas del contrato de biomasa. El informe de gestión de 2018 de Refocosta menciona la compra de Ecoenergía —ahora Refoenergy— y calcula “que en un periodo de 2 años se pueda entregar energía proveniente de biomasa forestal por 4,5 Megavatios”.

Esa proyección excedía por mucho el plazo al que estaban obligados por el contrato. Su estrategia, desde entonces, fue pedir varias prórrogas de algunos meses, aunque internamente ya preveían que se iban a demorar hasta 2021. Primero negociaron con Electrovichada que les dieran plazo hasta el 2 de agosto de 2019. Cuando llegó esa fecha, pidieron otro aplazamiento de 70 días, con el argumento —cierto— de que Electrovichada se había demorado en autorizar el punto de conexión en el que la planta entregaría la energía.

Pero menos de un mes después pidieron otro aplazamiento, esta vez de dos años y sin justificación. La solicitud está en un informe de septiembre de 2019 en el que Refoenergy da un parte del avance de las obras y reconoce que la construcción de la planta de biomasa se iba a extender hasta septiembre de 2021. Para ese punto, un mes después de vencido el plazo de entrega, el avance de la construcción del montaje de la planta iba en 0 % y las compras de los equipos en apenas un 8 %. Físicamente, solo se habían levantado los terraplenes donde iba a ubicarse la estructura.

En el informe de septiembre de 2019, la empresa de los Santodomingo sugirió comenzar a generar energía solo con plantas de gasolina (diesel), algo contrario a lo que establecía el contrato, en el que el diesel era solo un respaldo ante fallas de la planta de biomasa.

La dirección de Electrovichada comenzó a dudar si Refoenergy iba a cumplir con el contrato. Elías Pérez, el gerente que impulsó la planta de biomasa, había dejado la gerencia en junio de 2019, y la nueva administración de Electrovichada buscó otras opciones. Contrató a la firma de Juanita Hernández, una abogada de Bogotá especializada en energía, asesora recurrente de Ecopetrol, para que emitiera un concepto sobre qué hacer con el contrato de la planta de biomasa.

En noviembre de 2019, el estudio de Juanita Hernández concluyó que la mejor opción para Electrovichada era terminar el contrato y declarar el incumplimiento de Refoenergy. Entre otros argumentos, el concepto señala que el contrato era claro en que la fuente principal tenía que ser la biomasa.

El análisis agregó que Electrovichada ya había otorgado dos aplazamientos (en junio de 2018 y en abril de 2019), que Refoenergy ignoró cuatro peticiones de información sobre el avance de las obras y que había indicios claros de que la empresa privada “seguirá el derrotero de evadir la entrega e intentar prorrogar el contrato indefinidamente”. También advirtió que mantener el contrato podría representar un riesgo legal por el posible beneficio de una empresa privada (el grupo Valorem) en un contrato firmado por una compañía 99 % pública como Electrovichada.

Con esos argumentos, y con el respaldo del nuevo gerente de Electrovichada, Luis Herney Curbelo, el 13 de diciembre de 2019 la junta impartió la orden interna de declarar por terminado el contrato por incumplimiento de Refoenergy.

El riesgo del contrato para Electrovichada

Además de la asesoría legal, la nueva gerencia de Electrovichada contrató un consultor financiero para analizar el contrato. Su conclusión, en un informe de junio de 2020, fue que “bajo ninguna circunstancia” los ingresos de Electrovichada alcanzarían para cubrir la tarifa de energía que debía pagarle a Refoenergy.

Camilo Hernán Izquierdo, el consultor experto en el mercado de energía que elaboró el documento, habló con Mutante para explicar las conclusiones a las que llegó.Para entenderlo, es necesario profundizar en cómo funcionan las zonas no interconectadas en Colombia.

Las facturas de todas las personas que viven fuera de la red nacional de energía están subsidiadas por el Estado. La clave es el valor de ese subsidio, que es distinto en cada lugar y lo determina la Comisión de Regulación de Energía (Creg).

Aunque las facturas a Venezuela estaban congeladas, Electrovichada debía seguir pagándole al IPSE, que mantenía los pagos en depósito judicial. En 2020 Electrovichada pagaba cerca de 300 pesos por cada kilovatio que Colombia le compraba a Venezuela. Pero la Creg le reconocía más: 461 pesos por cada kilovatio. Era un equilibrio positivo para Electrovichada. El dinero extra le servía para compensar sus altos niveles de pérdidas: la energía que no lograba cobrar por el mal estado de sus redes y por conexiones irregulares (usuarios sin un medidor que reciben energía pero no la pagan). Las pérdidas de Electrovichada en 2020 eran del 25 %.

Con la entrada de Refoenergy, Electrovichada pasaba a pagar tres veces más de lo que le pagaba a Venezuela. Por contrato, Electrovichada aceptó pagar una tarifa de 950 pesos por kilovatio/hora, que aumentaba cada año con la inflación. Pero el principal problema es que, como nunca antes se había generado energía con biomasa forestal en Colombia, no había regulación que dijera cuánto dinero debía reconocer el Estado en subsidios.

En conclusión: aumentó el riesgo de que, por cada kilovatio, Electrovichada recogiera menos dinero del que debía pagarle a la empresa de los Santo Domingo. Esto, sumado a sus altas pérdidas, la ponía en un escenario seguro de déficit financiero. El informe de Camilo Hernán Izquierdo calculaba que, cada año, la empresa regional acumularía una deuda de 10.000 millones de pesos. Para evitarlo, señalaba el texto, la tarifa debía bajar a 592 pesos por kilovatio. Algo que no pasó. El paso del tiempo probó que los cálculos de Izquierdo fueron precisos. Electrovichada le debe cerca de 20.000 millones de pesos a Refoenergy actualmente.

“Lo que esperaba Electrovichada era que el IPSE o el Gobierno Nacional se responsabilizara de los costos adicionales que implicaba el contrato para una empresa regional, que como todas en las ZNI está siempre en una situación de déficit”, explica Izquierdo. Pero en cierta medida ocurrió lo contrario.

Las presiones del gobierno Duque

En el discurso de inauguración de la planta de biomasa en 2021, hubo unas palabras que pasaron desapercibidas del gerente de Valorem, Carlos Arturo Londoño: “Recuerdo muy bien, señor presidente, cuando al salir de una reunión de ProBogotá le pedí su ayuda para enfrentar una serie de obstáculos que impedían la ejecución del proyecto. Recibimos todo el apoyo de su administración y hoy Refoenergy es una realidad”.

El agradecimiento no fue solo un gesto adulador: el gobierno de Iván Duque fue, en efecto, determinante para que Electrovichara desistiera de declarar el incumplimiento de Refoenergy y, en contra de las advertencias de los informes financieros y legales, firmara un acuerdo con la empresa de los Santo Domingo para seguir con el contrato en los términos que quería Refoenergy.

Después de que Electrovichada ratificó su intención de terminar el contrato, el 9 de junio de 2020, Refoenergy contactó directamente al gobierno nacional. En una comunicación del 23 de junio le informó al IPSE de la situación. Un par de semanas después, la Procuraduría abrió un proceso de conciliación respaldado por el IPSE para frenar la terminación del contrato.

El objetivo de las mesas de la Procuraduría era firmar un acuerdo entre Electrovichada y Refoenergy que mantenía los puntos centrales del contrato —incluída la tarifa de energía insostenible para Electrovichada—, pero que le permitía a la empresa de los Santo Domingo comenzar a generar solo con las plantas diesel de respaldo, y le daba más tiempo para construir la planta de biomasa.

El gerente de Electrovichada, Luis Herney Curbelo, asistió a dos mesas de la Procuraduría y sentó su posición: terminar el contrato con Refoenergy, hacer un nuevo estudio técnico y financiero, y firmar un nuevo contrato con la empresa que se lo ganara. Como no llegaban a un acuerdo, la Procuraduría siguió negociando solo con el IPSE, la Gobernación y Refoenergy, sin la presencia de Electrovichada, y elaboraron un borrador para modificar el contrato.

Una persona clave en ese proceso fue José David Insuasti, quien asumió como director del IPSE en septiembre de 2020. Insuasti cambió a la representante del IPSE en la junta de Electrovichada, Nohora Eugenia Galeano, y nombró en su reemplazo a Lisbeth Villa Carpio, su mano derecha.

En junio de 2020, la junta de Electrovichada había apoyado a Curbelo en la terminación del contrato. Pero para octubre, citaron al gerente a una rendición de cuentas. En la reunión, un asesor de la gobernación presentó un concepto contrario a los de Juanita Hernández y Camilo Hernán Izquierdo. Según el abogado contratado por la gobernación del Vichada, la culpa del incumplimiento del contrato era principalmente de Electrovichada, por el retraso de seis meses que tuvo en 2019 para definir el punto de conexión para la entrega de energía. Su concepto ignoraba las múltiples prórrogas que había pedido Refoenergy antes y después de esos seis meses.

“Lo que se decía tras bambalinas era que Electrovichada no contaba con un equipo jurídico para afrontar un proceso judicial contra el Grupo Valorem, entonces la Procuraduría, el IPSE y la gobernación intervinieron”, le dijo a Mutante un funcionario de Electrovichada en ese momento, quien pidió reserva de su nombre.

En esa misma reunión del 20 de octubre, el IPSE y la gobernación votaron a favor de suspender el proceso de incumplimiento contra Refoenergy, y respaldaron el borrador de modificación del contrato que había salido de las mesas de la Procuraduría. Epifanio Tiria, el representante de los accionistas particulares de Electrovichada (dueños del 0,1 % de las acciones), se opuso. “Con esa firma, están beneficiando a Refoenergy y no a Electrovichada”, declaró. El resto de miembros de la junta mantuvieron su posición. Dos días después, Curbelo renunció a la gerencia de Electrovichada.

A partir de ese momento los hechos se aceleraron. El 30 de octubre, José David Insuasti le dio una entrevista al periódico El Espectador, que también es propiedad de la familia Santo Domingo. Criticó la “resistencia administrativa” de Curbelo para modificar el contrato. También dijo que la prioridad del IPSE esos dos años había sido independizar la energía de la capital del Vichada de Venezuela “para que en el momento en el que Venezuela decida hacer el corte definitivo de la red, Puerto Carreño no se quede sin energía”.

Dos días después de la entrevista de Insuasti, el 1 de noviembre de 2020, Venezuela cortó definitivamente la energía sin una explicación.

Puerto Carreño solo tenía una planta de generación a base de gasolina que cubría menos de una cuarta parte de la demanda de la energía del pueblo. Durante noviembre de 2020, hubo un apagón casi permanente. En diciembre, el nuevo gerente de Electrovichada, elegido con votos del IPSE y de la gobernación, firmó la modificación del contrato, que quedó en firme hasta 2040. Refoenergy comenzó a generar energía solo con sus plantas de gasolina, como había pedido desde el principio.

Un derecho convertido en negocio

La modificación del contrato no solo libró a Refoenergy de una posible sanción por los retrasos en las obras, también le permitió sacar todo el beneficio de los menores costos de la generación con biomasa cuando la planta estuvo lista. Electrovichada aceptó pagar una tarifa fija a Refoenergy sin importar con qué fuente generara la empresa de los Santo Domingo. Acordaron que se mantendría así hasta que la Creg regulara cuánto reconocía por la generación con biomasa.

Con esas condiciones, Refoenergy empezó a generar con biomasa a costos más bajos, pero Electrovichada le debía seguir pagando al valor fijo del contrato, que para 2022 ya estaba en 1.140 pesos por kilovatio/hora con la subida de la inflación.

Las condiciones favorables para Refoenergy se extendieron incluso después de que la Creg reguló la tarifa de biomasa para Puerto Carreño en noviembre de 2022. Electrovichada tardó hasta abril de 2024 para aplicar la resolución de la Creg, por lo que Refoenergy siguió girando facturas al valor del contrato, que subió a 1.290 pesos en 2023 y a 1.410 pesos en los primeros meses de 2024. Eran valores mucho más altos que el cargo máximo regulado por la Creg: 1.050 pesos.

El precio que Electrovichada debía pagarle a Refoenergy solo se equilibró con el que podía recaudar en las facturas cuando empezó a aplicar la resolución de la Creg en 2024. Para entonces ya debía cerca de 20.000 millones de pesos. La deuda con la empresa de los Santo Domingo creció exponencialmente, en parte, por las condiciones a su favor que le permitió el contrato y la modificación impulsada por el gobierno Duque.

“Las zonas no interconectadas son lugares de atención social, no de generación de riqueza. No se puede llegar a una zona no conectada a hacer dinero, a menos que el Estado asuma los costos adicionales”, opina Camilo Hernán Izquierdo, el consultor experto en el mercado de energía que hizo el concepto financiero de Electrovichada.

Desde la entrada en operación de Refoenergy, las tarifas de energía de las personas en Puerto Carreño se dispararon. El 90 % de la población del municipio pertenece a los estratos 1 y 2, por lo que está cobijada por los subsidios. Pero ni siquiera estos han cubierto completamente el incremento. En octubre de 2020, cuando la energía la suministraba Venezuela, una persona de estrato 1 que consumía más de 174 kilovatio/hora al mes debía pagar 395 pesos por kilovatio. En marzo de 2025, esa misma persona debió pagar casi el doble: 782 pesos por kilovatio.

Sonia Prada se cansó de ver cómo subía el precio de las facturas mientras al tiempo debían soportar cada vez menos horas sin luz. Su nieto de cinco años apenas podía dormir en las noches por el calor. En temporada seca, la temperatura de Puerto Carreño sube hasta los 35°C, y el bochorno permanece en el ambiente toda la noche.

En 2023, Sonia se unió al comité de veeduría energética que se creó en Puerto Carreño tras el fin de la interconexión con Venezuela. Aprendió sobre las zonas no interconectadas, sobre tarifas y plantas de generación. También empezó a enviar derechos de petición, a subirse a tarimas para dar discursos y a reunirse con delegados del Ministerio de Energía.

Desde 2023, el gobierno de Gustavo Petro ha evaluado alternativas para solucionar el problema de la energía en Puerto Carreño. Su primera opción fue intentar recuperar la interconexión con Venezuela. El año pasado hubo cinco reuniones entre delegados de los dos países, según le dijo a Mutante el gerente (e) de Electrovichada, Andrés Medina.

Sin embargo, el proceso quedó en duda por una nueva tensión diplomática, esta vez por la reelección de Nicolás Maduro como presidente, que fue cuestionada por su falta de transparencia por la mayoría de gobiernos de la región, incluido el de Gustavo Petro. “Desde el IPSE me dijeron que mejor esperáramos a que se calme todo un poco. También está el tema de la deuda con ese país”, cuenta Medina. Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro se mantienen y Colombia aún le debe a Venezuela 2,5 millones de dólares por la suspensión de los pagos entre 2017 y 2020.

La otra alternativa es la energía solar, que se había descartado en 2014. Medina confirmó que hay una conversación con el gobierno nacional para la construcción de un parque de energía solar con una potencia mayor al de la planta de biomasa. Los recursos aún no están confirmados. E incluso si se concretan, quedaría por resolver la deuda de Electrovichada con la empresa de los Santo Domingo.

“Antes de pensar en nuevas deudas, Electrovichada tiene que pensar en pagar”, fue la respuesta del abogado de Refoenergy, José Plata Puyana, cuando se planteó la opción de un parque solar durante una audiencia con Electrovichada en abril de 2025, a la que Mutante tuvo acceso.

Sonia dice que solo se va a retirar del activismo en el comité de veeduría cuando el parque solar esté construído. Dedica las mañanas a su trabajo como profesora de primaria y las tardes a la causa de la energía. “Mi nieto ahora me dice: abuela, ¿cuándo vamos a ir en caravana a gritar que queremos luz?”.

Gracias a él, dice Sonia, empezó a pensar en la energía como un derecho. No como el milagro fugaz de su infancia que solo aparecía con los muertos, ni como la promesa que se prende o se apaga según el péndulo político y los cálculos de las industrias verdes.

_

Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.