Una barbarie narrada con belleza | Reseña de ‘Testosterona’

Una periodista asiste a la performance periodística, ‘Testosterona’, creada por Cristian Alarcón, director de la Revista Anfibia, y dirigida por Lorena Vega, directora de cine y teatro. La obra cuenta las intervenciones a las que fue sometido un niño gay en los años 70 para cambiar su orientación sexual en la Patagonia argentina. La periodista escribe una reseña en tres actos.

Fecha: 2025-07-07

Por: Luisa Fernanda Gómez

Imagen por:

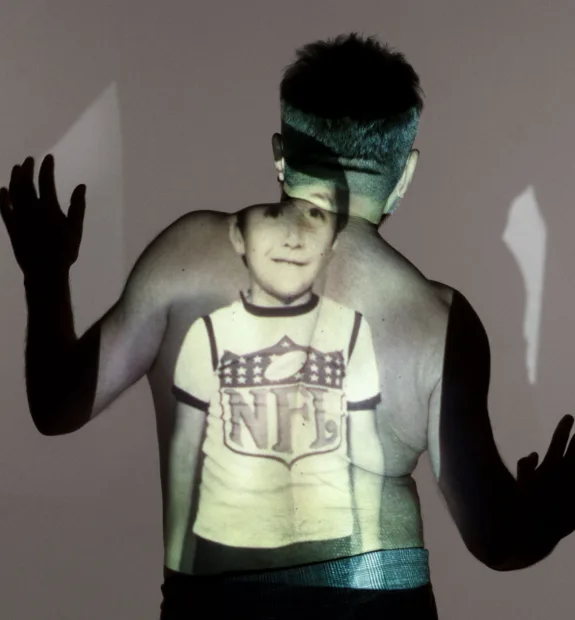

NORA LEZANO, CORTESÍA REVISTA ANFIBIA

Fecha: 2025-07-07

Una barbarie narrada con belleza | Reseña de ‘Testosterona’

Una periodista asiste a la performance periodística, ‘Testosterona’, creada por Cristian Alarcón, director de la Revista Anfibia, y dirigida por Lorena Vega, directora de cine y teatro. La obra cuenta las intervenciones a las que fue sometido un niño gay en los años 70 para cambiar su orientación sexual en la Patagonia argentina. La periodista escribe una reseña en tres actos.

Por: LUISA FERNANDA GÓMEZ

Imagen por:

NORA LEZANO, CORTESÍA REVISTA ANFIBIA

I.

La sala no era muy grande y se llenó. Acudimos, curiosos. Un reconocido periodista argentino iba a presentar ante nosotres una performance artística; una investigación periodística; una pieza de memoria histórica de prácticas de conversión de la orientación sexual e identidad de género de niños, niñas, niñes en el continente americano. Más específicamente en la Argentina, durante la década de los 70.

Lo vemos en el centro de la sala. Solo.

Cristian Alarcón fue siempre un marica. Era un niño marica. Un día se encontró a sí mismo solo en su casa, sus padres tardarían en llegar. Se preguntó: “¿Cómo me quedará el camisón largo de mamá?”. Cedió a la tentación, y adornado con collares jugó a ser otra cosa —él—. Distraído y embelesado no sintió llegar el auto. Cuando se dio cuenta ya era tarde. Los tacos de mamá subiendo las escaleras, cada vez más cerca. Un grito. El fin del mundo.

A Cristian le gustan las flores, la historia de Carlos de Montúfar —el de la expedición científica— y las palabras. Se sorprendió al saber que antes las plantas tenían un nombre en el idioma de las comunidades originarias que las nombraban. Hasta que llegaron los colonizadores cultos y cambiaron todos los nombres de todas las plantas nativas a nombres en latín. Y entonces pregunta: “¿Si no hubieran cambiado todas las plantas al latín, ¿serían las mismas?”.

Cristian, ese niño sensible y tierno cuya camiseta favorita era aquella con un balón de fútbol americano en el centro, porque él creía que era un planeta rodeado de estrellitas, fue inyectado con testosterona, ocho veces, entre sus seis y ocho años. “¿Cómo era yo antes de las inyecciones?”, se pregunta. La testosterona corriendo por su sangre le impedía llorar: lo iba a hacer un hombre de verdad.

Durante una hora, en un escenario no muy grande, con una pantalla al fondo sobre la que se proyectan luces e imágenes, un par de escritorios móviles, unas cuantas plantas, semillas, algo de tierra y un actor secundario (Tomás de Jesús), Cristian Alarcón cuenta su trauma infantil y las conversaciones que ha tenido para entender; para tratar de entender, no solo lo que pasó con él, sino cómo ese procedimiento se repitió sistemáticamente sobre los cuerpos de otros niños. Cómo pudo ocurrir. Quién lo permitió. Por qué lo hicieron. “¿Cuáles fueron las consecuencias de las inyecciones de testosterona de los niños maricas de la Patagonia?”.

Y luego, también, cómo es que medio siglo después a los niños maricones les siguen intentando quitar su deseo.

II.

Una periodista de Mutante asiste a la performance Testosterona y lleva consigo una misión: hacer entrega de las preguntas que enviaron unos cuántos seguidores del medio dirigidas a Cristian Alarcón. Al finalizar la obra, la periodista busca al performer pero otros se tiran sobre él; lo quieren felicitar, saludar, abrazar. El performer desaparece de repente y la periodista lo busca entre los laberintos del teatro, en el camerino, junto a los termos y el mate, con el sonido de Andrés Cepeda, de fondo, en el escenario principal.

Lo encuentra, se abalanza sobre él. Dispara.

—¿Crees haber perdido una parte de ti al haber sido sometido a estas prácticas deshumanizantes?

—No, creo que no. Lo que me afecta de ese periodo de dos años es que ya no tengo memoria, que no logro recuperar más que la primera imagen de los pinchazos. En la obra yo me pregunto si de algún modo no hay un efecto paradojal y es mejor que me haya olvidado de otras cosas terribles que pueden haber estado sucediendo. Aún en el trauma creo que uno puede encontrar alguna circunstancia contradictoria del daño que lo pueda volver trascendente.

—¿Cómo continúas tu vida familiar luego de haber sido obligado a estas formas de tortura?

—Soy una papá soltero que vive con su hijo. Mis padres siguen viviendo en ese pueblo de la Patagonia. Los veo todas las veces que puedo a lo largo del año, llamo casi todos los días a mi madre por teléfono. Los adoro, los acompaño, los cuido cuando puedo, como puedo. Ellos no son las mismas personas y en sus vejeces están convertidos en sujetos mucho más luminosos, sabios, generosos, amorosos. Una vida familiar bastante hermosa.

—¿Pudiste perdonarlos por esto?

—El perdón es un tema de los cristianos. Yo no me llevo bien con la categoría del perdón. Lo importante es que uno pueda comprender en el contexto a estos sujetos; eran unos jóvenes que tenían unas creencias vinculadas a su época y en el fondo lo que querían era cuidar y proveer de una vida mejor a este niño que no cumplía con los mandatos de la masculinidad. No estoy de acuerdo con lo que hicieron, reconozco el daño que me produjeron y no lo olvido. Y en ese sentido no sé si podría decir si uno perdona.

La periodista termina. Lleva consigo una escena que no hace parte de la obra.

En una de las funciones en Buenos Aires, la mamá de Cristian se coló entre los asistentes. Él lo supo y entró en pánico. Hizo el show y después del aplauso supo que tenía que decir “hoy vino una mujer muy especial. Esta es mi madre y pido un aplauso para ella. Mamá, puedes venir al escenario si quieres”. Ella fue conducida al frente y Cristian, seguramente nervioso, le pidió que bailaran una cueca chilena. Antes de terminar la danza, ella se acercó y le dijo al oído: “Te pido perdón”.

III.

Escrita por Cristian Alarcón y dirigida por Lorena Vega, en el Laboratorio de Periodismo Performático de la Revista Anfibia. Diseño de arte, Mariana Tirantte; iluminación, Ricardo Sica; coreografía, Jazmín Titiunik; música, Sebastián Schachtel; audiovisual, José Jiménez y Blas Lamagni.

Se estrenó en 2024 en Santiago de Chile y se presentó luego en Argentina. Llegó en junio de 2025 a Bogotá (20 y 21), Cali (24) y Quito (28), y volverá a estar disponible en Buenos Aires todos los sábados de agosto de este año.

Antes que performer, Cristian es periodista. Con su equipo investigó sobre las prácticas de conversión, primero en Argentina y luego en los países donde la obra estaría de gira. En las dos semanas previas a su arribo a este lado del continente, escarbó y encontró seis casos en Colombia de personas que fueron inyectadas con testosterona como parte de “terapias de conversión”.

Atracó en este país y como Carlos de Montúfar con Alexander Humboldt, descubrió más de lo que imaginaba. Halló una sociedad civil organizada. Un movimiento ciudadano empecinado por prohibir las prácticas de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Una Red Colombiana de Sobrevivientes a Prácticas de Conversión. Un proyecto de ley, aprobado en primer debate en el Congreso. Un slogan: Quiérele siempre porque no hay Nada que curar.

Y se descubrieron mutuamente los dos mundos. Se miraron y vieron que no eran tan distintos. “Está regada la tierra de padres que creen contra sus hijos”, diría La novia de Sandro, Camila Sosa Villada, la transa. Y entonces Cristian Alarcón encuentra razón cuando declara: “Testosterona es un dispositivo periodístico artístico vivo que trabaja con este cuerpo, que es el mío, como un archivo. Yo soy un archivo de la memoria queer de este continente”.

Fin del tercer acto.

La sala está vacía.