Expulsados por la sequía: migración climática en Honduras

El clima cambia, los cultivos se pierden, la gente se mueve. Los habitantes de San Marcos, Honduras, en el Corredor Seco Centroamericano, ya no pueden vivir —como antes— de lo que siembran. El cambio climático alteró los patrones de lluvia y desde hace una década o más, el pueblo se vacía con la llegada de la temporada seca. Hombres, mujeres y niños migran. Huyen del hambre.

Fecha: 2025-10-20

Por: Luisa Fernanda Gómez

Ilustración por:

Wil Huertas (@uuily)

Fecha: 2025-10-20

Expulsados por la sequía: migración climática en Honduras

El clima cambia, los cultivos se pierden, la gente se mueve. Los habitantes de San Marcos, Honduras, en el Corredor Seco Centroamericano, ya no pueden vivir —como antes— de lo que siembran. El cambio climático alteró los patrones de lluvia y desde hace una década o más, el pueblo se vacía con la llegada de la temporada seca. Hombres, mujeres y niños migran. Huyen del hambre.

Por: LUISA FERNANDA GÓMEZ

Ilustración por:

Wil Huertas (@uuily)

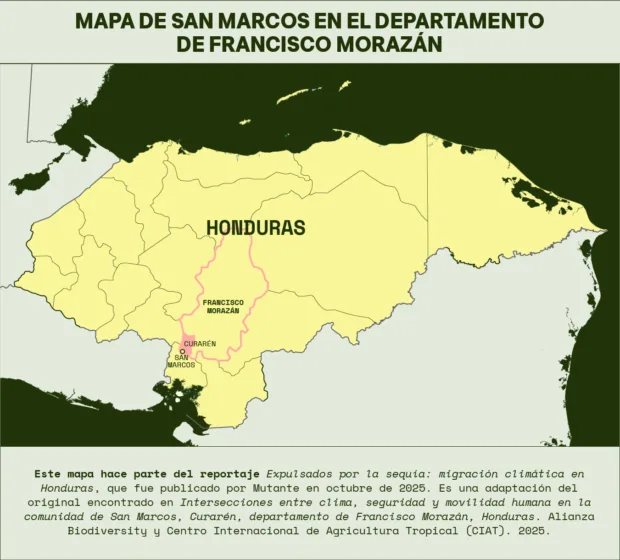

En la cima de una montaña, pasando el pequeño arroyo Maguala al suroccidente de Honduras, está el municipio de Curarén. El paisaje es montañoso, boscoso y seco: cuando llueve, verde y frondoso; cuando no, amarillo y árido. Hace parte del Corredor Seco Centroamericano, una región que Honduras comparte con los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y una pequeñísima fracción de Costa Rica, definida por características climáticas y ecológicas comunes. En el mapa no aparece como un bloque uniforme, de fronteras claras y delimitadas, sino como manchas en la piel del continente.

A tres horas desde el centro de Curarén, aún más al suroccidente, está San Marcos, una aldea de poco más de 2.000 habitantes. La mayoría vive de la agricultura e históricamente se ha dedicado a la milpa, un sistema mesoamericano milenario de cultivo basado en la siembra de maíz y frijol. También, la mayoría —el 97 %—, se autorreconoce como indígena lenca, particularmente porque nunca intentaron saber de un lugar distinto a este para vivir. La vida en San Marcos solía ser tranquila y no había razón para salir de allí más que para lo necesario: vender el excedente de lo cosechado, comprar cosas que no producían y hacer diligencias en pueblos más grandes.

No hay manera de decir hace cuántos años —hay quienes dicen ocho, otros, más de veinte—, pero en algún momento la vida comenzó a hacerse difícil, y los habitantes de San Marcos empezaron a marcharse. Primero por temporadas, más cortas o más largas según la urgencia de conseguir afuera lo que ya no encontraban dentro del pueblo. Después, de manera definitiva, sin planes de retorno.

***

El Corredor Seco Centroamericano se caracteriza por su clima agreste: altas temperaturas, lluvias escasas y sequías largas. Las cerca de 10 millones de personas que habitan allí aprendieron a adaptarse gracias a la regularidad del ciclo climático: sabían con precisión cuándo llovería, cuánto duraría la sequía y cuáles serían las variaciones de temperatura en cada temporada.

“Antes, desde mayo hasta noviembre, los inviernos eran muy buenos, eran muy genuinos”, dice José García, habitante de San Marcos, Curarén. Su familia se dedica a la agricultura y recuerda que su padre, incluso, sabía en cada temporada el día exacto en que empezaría a llover.

Con el paso de los años esa certeza dejó de existir. Desde la década de 1960, y según da cuenta el Plan Nacional de Cambio Climático de Honduras publicado en 2018, se han registrado menos días de lluvia al año y un aumento promedio de la temperatura de entre 0,7°C y 1°C. El resultado son sequías más largas e intensas y patrones climáticos cada vez más impredecibles.

“Ahorita hay un cambio en el clima de un momento a otro: antier estaba caluroso, ayer se puso más frío y ya hoy hay bastante viento”, continúa José. Sus palabras son dichas a comienzos de julio, cuando en lugar de sequía deberían estar presenciando la lluvia.

Numerosas investigaciones han demostrado que estas alteraciones están relacionadas con el calentamiento global. También, que el Corredor Seco es una de las regiones más vulnerables a fenómenos de variabilidad climática y que Honduras, en particular, está entre los primeros lugares en la región como uno de los países más expuestos y con menor capacidad de adaptación —sólo Haití y Venezuela enfrentan una vulnerabilidad mayor—.

Y esa fragilidad se manifiesta en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, así como en los impactos que generan sobre el país y sus habitantes. En 1998, el huracán Mitch —considerado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) como el segundo ciclón tropical más mortífero del Atlántico, después del Gran Huracán de 1780— dejó en Honduras más de 6.500 muertos, 4.600 desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados, equivalentes al 20 % de la población de entonces.

El desastre profundizó la pobreza rural, incrementó la vulnerabilidad urbana y aceleró tanto el desplazamiento interno como la emigración internacional. Décadas más tarde, en 2020, la tormenta tropical Nana y los huracanes Eta e Iota azotaron con apenas semanas de diferencia la costa Caribe. Y en 2024, la región volvió a ser golpeada por el ciclón tropical Sara. En el otro extremo, la escasez de agua ha resultado igualmente devastadora: sequías prolongadas afectaron al Corredor Seco en 2009, 2014, 2015, 2018, 2023 y 2024; miles de familias campesinas quedaron sin cosechas ni reservas de alimentos.

Según la base de datos del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED por sus siglas en inglés), entre 1970 y 2021, Honduras enfrentó 85 eventos climáticos que derivaron en desastres. Y de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático, entre 1993 y 2022, este fue uno de los tres países más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, solo por detrás de Dominica y China.

***

Irma Sánchez no trabaja en la agricultura, aunque su familia sí depende de ella. Es voluntaria en una ONG y recibe un pago que, sin ser un salario completo, le permite hacer algo distinto a lo que hacen la mayoría de las personas en San Marcos, incluido Manuel, su esposo: trabajar la tierra y vivir de lo que ella les da.

Irma y Manuel viven con sus tres hijos —de seis, ocho y once años— y con la madre de Irma. Hasta comienzos de este año también compartían la casa con su padre, quien murió casi al mismo tiempo en el que Manuel se marchó a trabajar en lo que le apareciera: cortar café, pepino o chile; alambrar potreros; abrir zanjas; construir casas; transportar productos.

Después del paso de la tormenta Sara, a finales de 2024, los esposos reconocieron que no tendrían con qué alimentar a su familia en los meses venideros y que el único camino era que Manuel saliera del pueblo a buscar fortuna en otra parte. Ya lo había hecho antes. Los sanmarqueños lo vienen haciendo desde el huracán Mitch.

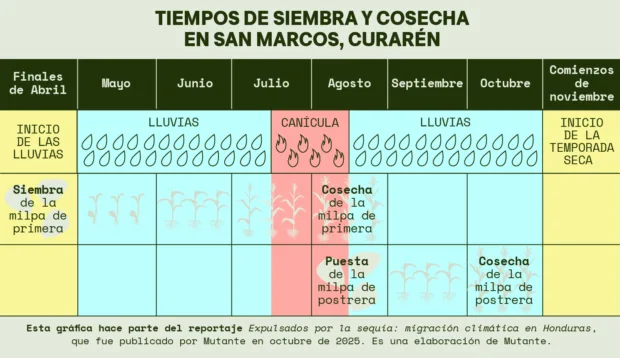

El momento de la salida de Manuel fue determinado por los tiempos de la agricultura. En el Corredor Seco Centroamericano solo existen dos temporadas: la lluviosa y la seca. Las primeras lluvias de finales de abril anunciaban el inicio de la temporada lluviosa, que se extendía hasta octubre, con una breve interrupción de cuatro semanas entre julio y agosto conocida como la canícula. Al finalizar abril se sembraba la milpa de primera, cuyos frutos comestibles maduraban en agosto, justo en la canícula. Con el retorno de las lluvias a finales de agosto se sembraba la milpa de postrera, que se cosechaba a partir de octubre y noviembre, dando paso a la temporada seca.

Honduras depende en gran medida de la agricultura: el sector aporta el 11 % de su PIB, el café y banano representan el 30 % de sus exportaciones, y una de cada cuatro personas ocupadas trabaja en el campo: de la tierra provienen tanto sus alimentos como sus ingresos. De la tierra y del clima.

La relación con la agricultura es tan estrecha que las comunidades campesinas modifican la manera en que hablan de su entorno: nombran “invierno” a la temporada de lluvias, aunque coincida con la primavera del hemisferio norte y con los calores de abril y mayo, y llaman “verano” a la temporada seca, justo cuando en la otra mitad del planeta todo se cubre de blanca y fría nieve. Así, en San Marcos la Navidad transcurría en “verano”, es decir, en época seca, sobreviviendo con lo cosechado en octubre hasta que regresaran las lluvias y, con ellas, el ciclo perpetuo de sembrar y recoger.

Pero cuando la regularidad del clima comenzó a perderse y con ella los cultivos, tanto el exceso como la ausencia de lluvias se han convertido en tragedia. La lluvia que no llega cuando está prevista hace que la milpa se pierda. Sin agua, los granos de maíz no crecen en la tusa: se quedan chiquitos y los frijoles se queman. En el caso contrario, la lluvia que se extiende, más allá de su temporada, hace que el maíz ‘se nazca’ dentro de la tusa y el frijol dentro de la vaina: no sirven.

El maíz y el frijol representan hasta el 60 % de la ingesta total de alimentos en las zonas rurales de Honduras. Durante la sequía de junio a agosto de 2023, por ejemplo, más de 2,4 millones de personas —casi el 25 % de la población total del país— enfrentaron inseguridad alimentaria.

Las lluvias también determinan el precio de los granos. En condiciones de cosechas favorables el precio de la carga de frijol, equivalente a 200 libras, “puede alcanzar valores entre 140 a 160 USD [dólares estadounidenses, entre 120 y 140 euros]. Sin embargo, cuando las cosechas son afectadas por el clima, este valor puede reducirse significativamente, llegando a 80 USD”, de acuerdo con el informe Intersecciones entre clima, seguridad y movilidad humana en la comunidad de San Marcos, Curarén, departamento de Francisco Morazán, Honduras, elaborado por la Alianza Biodiversity y Cetro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Nohelia Palou Zúniga es una investigadora hondureña de la Alianza y el CIAT y coautora del informe. En noviembre de 2024, dos semanas después del paso de la tormenta tropical Sara, visitó San Marcos con su colega Julián Higuera Flórez —de nacionalidad colombiana— para investigar los efectos de las sequías en una comunidad rural del Corredor Seco Centroamericano. Llegaron hacia finales de noviembre, lo que en otros tiempos habría significado arribar durante la temporada seca, pero como su visita se dio un par de semanas después del ciclón, atestiguaron las consecuencias de las lluvias torrenciales ocasionadas por el paso de Sara.

“Yo no pensé que la zona de Francisco Morazán —departamento en el que se ubica San Marcos—, se iba a ver tan afectada por el huracán Sara”, señala Nohelia Palou. A lo que agrega: “Me impresionó cómo una semana de lluvias tuvo un impacto tan largo. Un montón de familias nos mostraban los frijoles podridos que habían nacido por el exceso de agua y ya no los podían vender. Aún así ellos se iban a comer eso, porque ‘si no, ¿qué como?’, decían”.

Pero como no es fácil darle espera al hambre, luego del paso de Sara, de ver que casi todo lo sembrado se perdió, Manuel se marchó. Y como pasa cada vez que la cosecha no sale bien, Irma se queda sola a cargo del hogar. Siete meses después, Manuel no sabe si podrá volver a permanecer en su hogar. Ya ha tenido años así, en que pasan los meses y solo consigue ver a su familia cada treintena.

“Uno se siente solo sinceramente, pero se adapta” —dice Irma—, “porque no hay otra forma de poder generar ingresos. No tenemos empresas, no tenemos algo que nos genere un empleo o dinero o económicamente algo para poder sostener a nuestra familia”.

***

Honduras ha tenido dinámicas de movilidad humana ancestrales. Históricamente los habitantes de pueblos pequeños se han movido hacia pueblos más grandes o ciudades para adquirir productos comerciales, acceder a servicios especializados y realizar trámites institucionales. En algunas zonas era común que hubiera migración temporal por motivos laborales y búsqueda de diversificación de ingresos.

Pero el cambio en el clima ha hecho que cambie la cantidad de personas que salen de sus pueblos así como el tiempo que permanecen fuera. De acuerdo con UNICEF, en el informe Efectos de la sequía en el acceso a servicios seguros ASH con enfoque en la niñez, en siete municipios del Corredor Seco de Honduras, la sequía y la inseguridad alimentaria constituyen una de las principales causas de la migración interna en el país. De los 11 millones de habitantes, al menos 247.000 se han desplazado internamente por cuenta de conflictos y violencia, y más de 1,1 millones lo han hecho por fenómenos climáticos y geofísicos. La probabilidad de tener que moverse es mayor entre las familias del Corredor Seco que entre las que viven en otras regiones.

“Desde la década de los 80 y con mayor incremento en las últimas décadas —dice el informe del CIAT— se ha producido movilidad hacia destinos internacionales, siendo especialmente comunes los viajes hacia Estados Unidos, España y a El Salvador”. Actualmente, hay 2,6 millones de hogares en Honduras; alrededor del 22,7 % tiene al menos un integrante en el exterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, y las remesas representan una cuarta parte del PIB del país, según el Banco Mundial.

***

El clima también ha hecho que cambien las dinámicas de movilidad al interior de las familias; quiénes de sus integrantes se quedan y quiénes se van.

En San Marcos, la marcada división entre temporada seca y lluviosa encontraba su paralelo en la separación entre hombres y mujeres. Ellos estaban a cargo de los cultivos y del trabajo en el campo; ellas, del trabajo del hogar: el cuidado de los hijos y los abuelos, las gallinas, los cerdos y las hortalizas en la milpa familiar. En esa clara división de género entre quienes habitaban el afuera y quienes permanecían en el adentro, las salidas del pueblo para hacer diligencias o buscar trabajo temporal recaían únicamente en los hombres. Cuando eso ocurría, las mujeres quedaban al frente de todo lo que ya sostenían y de más responsabilidades aún: alimentar a los hijos y a los adultos mayores, apoyar con las tareas escolares, recoger agua, atender los pocos cultivos y cuidar a los enfermos, cuyo número aumentaba con las altas temperaturas —afecciones respiratorias por el polvo, cutáneas por el sol, y zika, chikungunya o dengue transmitidos por mosquitos—.

Pero ahora, cuando la lluvia o la sequía se ensañan con la aldea, la familia completa tiene que partir. “Se van a las fincas y dejan cerrado. Se van todos y si se queda alguien, se quedará el abuelo porque ya no puede ir allá a aguantar frío y cortar café. Hay una comunidad que se llama La Manzanilla —también en Curarén—. Muchas casas están cerradas y la casa que está abierta es porque está un familiar que ya es mayor de edad, o una doña que está recién parida y no puede ir a trabajar. Hasta los niños más pequeñitos, de siete años en adelante ya están con su gumbo y su pana cortando café”, cuenta Irma.

Los niños y las mujeres son particularmente apreciados para esta actividad: sus manos pequeñas y delicadas pueden recoger más granos, a mayor velocidad, sin dañarlos. En los departamentos del Corredor Seco Centroamericano, la escasez estacional de alimentos de 2015 y 2016 dio lugar a un aumento de las tasas de trabajo infantil. “Hasta el 30 % de los hogares entrevistados recurrieron al trabajo infantil y un promedio del 32,4 % de los ingresos de los hogares durante este tiempo fue aportado por niños y adolescentes”, sostiene el informe Intersecciones entre clima, seguridad y movilidad humana en Honduras, publicado en 2024 por el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR).

“Hasta el 30 % de los hogares entrevistados recurrieron al trabajo infantil y un promedio del 32,4 % de los ingresos de los hogares durante este tiempo fue aportado por niños y adolescentes”

Aún así, sigue habiendo divisiones de género en las tareas que se realizan al migrar. Los hombres suelen irse a otras zonas rurales, como Comayagua, Choluteca o Valle de Sula a la corta de café, caña o melón. Cruzan a El Salvador a realizar los mismos trabajos agrícolas pero recibiendo pagos en dólares. Viajan hacia ciudades más grandes como Tegucigalpa y Choluteca, a emplearse informalmente en lo que encuentren. Y si tienen el dinero suficiente o una parcelita para empeñar o vender, se largan a Estados Unidos.

Las mujeres, por lo general, si realizan labores agrícolas fuera de San Marcos solo es corta de café. En la mayoría de los casos, se van a las ciudades o pueblos grandes a buscar trabajo en labores igualmente feminizadas: como trabajadoras domésticas, niñeras, empleadas en restaurantes u hoteles. Si salen del país es para ir, generalmente, a España, donde hay una alta demanda de cuidadoras de adultos mayores. Entre el 70 % y el 80 % de quienes migran a España, de hecho, son mujeres, de acuerdo con el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras.

“Quizás si la producción fuera muy buena no se migrara”, dice José García, hijo de agricultores en San Marcos. “Mi papá a veces siembra frijoles con la intención de que el invierno sea bueno y que le sirva para poder comercializarlo, pero a veces ni siquiera se sacan los granos que sembraron”. El año pasado, los habitantes de la aldea sembraron granos suficientes con la intención de tener una buena cosecha que les permitiera abastecerse de granos para su consumo, vender el excedente y con eso suplir otras de sus necesidades. Pero no salió así. “Toditos los que sembraron, les fue bastante mal. Un 40 % o un 30 % de la cosecha se logró y un 60 % – 70 % de la cosecha tuvieron que botarla porque no sirvió para nada. Si las cosechas fueran buenas, si la gente estuviera confiada de que va a ser muy bueno, se dedicarían a trabajar y no habría necesidad de quererse ir y buscar lo económico a otro lugar”, señala José.

Si al salir les va bien, vuelven en abril o en agosto para montar las milpas de primera o de postrera, esperando que el clima se comporte como debe. Pero no siempre pasa. Cada vez menos pasa.

Algunos, sin embargo, insisten. En agosto, Irma intentará sembrar frijoles con la esperanza de que le vaya bien y Manuel no pase otro año más sin volver.

***

Un efecto poco contemplado de la crisis climática es el impacto diferencial que tiene sobre las mujeres.

Cuando Nohelia y Julián estuvieron en San Marcos, Nohelia hizo grupos focales solo con mujeres que le contaron que la cosa se pone “particularmente difícil” en la relación con sus esposos cuando la cosecha no sale bien. El estudio Migraciones climáticas en el Corredor Seco Centroamericano: Integrando la visión de género, publicado en 2019, realizó entrevistas a mujeres en Choluteca —departamento vecino de Francisco Morazán— en las que encontró que durante la sequía de 2016, cuando se perdió el 60 % de las cosechas de maíz y frijol, la violencia en el ámbito familiar se intensificó.

La Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres) también lo había advertido en el informe Colliding Crises: How the climate crisis fuels gender-based violence, publicado en abril de 2025: las condiciones meteorológicas extremas, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica son factores clave que aumentan la prevalencia y la gravedad de la violencia de género.

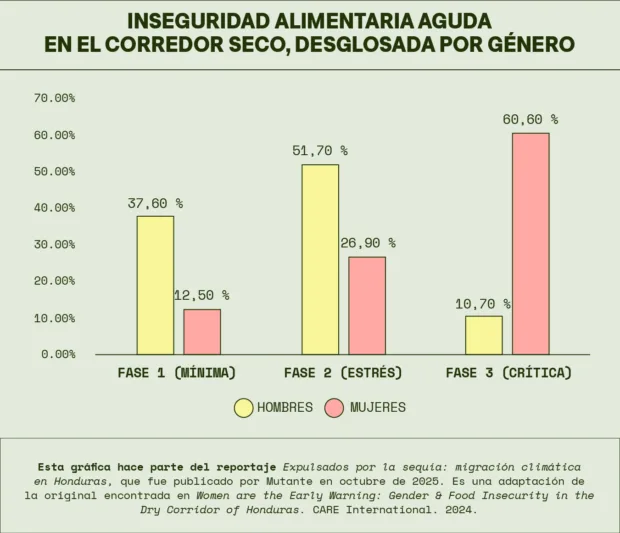

La forma en que el cambio climático afecta a las mujeres está mediada por el contexto en el que viven y por las desigualdades de género que ya enfrentaban antes de un evento climático extremo. En el Corredor Seco Centroamericano, las sequías prolongadas y la inseguridad alimentaria evidencian ese impacto diferenciado, sobre todo en el acceso a los alimentos. “El que sale a trabajar es el hombre, entonces se le sirve más para que aguante la jornada. Los niños que van a la escuela, se les da alimentos. Pero las mujeres decían ‘pues yo me quedo en la casa, puedo comer un poco menos’”, señala Nohelia.

El Integrated Food Security Phase Classification (IPC) clasifica la inseguridad alimentaria en tres categorías: Fase 1 (mínima), Fase 2 (estresada) y Fase 3+ (crisis o peor). El estudio Women are the Early Warning: Gender & Food Insecurity in the Dry Corridor of Honduras, realizado también en Choluteca, demostró que las mujeres enfrentan condiciones de hambre más críticas que los hombres: el 60,6 % de ellas se encuentra en la fase 3+, frente a solo el 10,7 % de los hombres. Lo que quiere decir que cuando la escasez de alimentos golpea, son las mujeres quienes cargan con el hambre más severo.

***

Que Honduras sea un país tan vulnerable tiene que ver con las características geográficas y climáticas del territorio —especialmente de la zona del Corredor Seco, y de la costa Caribe, afectada por los ciclones tropicales— y con “la infraestructura débil en relación a adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático”, sostiene Lucía Vijil, ecologista, miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad). “No debería ser así si el Estado estuviera preparado”, precisa la investigadora.

En la Comunicación de Adaptación de Honduras, Reporte Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), publicada en diciembre de 2024, el Gobierno de Honduras declara la adaptación al cambio climático como prioridad nacional. Señala, además, que el Corredor Seco ha sido una de las regiones priorizadas para hacer frente a los impactos del cambio climático; que la seguridad alimentaria está en primer lugar en el Plan Nacional de Adaptación de 2018, y que la agricultura es el centro de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional.

La prioridad dada al Corredor Seco en temas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático también está en las agencias de cooperación internacional; es una de las regiones que más inversión climática recibe en el país. Sin embargo, alcaldes de algunos municipios de la región han denunciado que los recursos no llegan a sus comunidades debido a la politización de las ayudas.

En el caso específico de los municipios de Francisco Morazán, sin embargo, los recursos que llegan son aún menores porque, de acuerdo con la investigadora, los departamentos del Corredor Seco priorizados por la cooperación internacional han sido Lempira e Intibucá.

El ya mencionado informe Intersecciones entre clima, seguridad y movilidad humana en la comunidad de San Marcos, Curarén, departamento de Francisco Morazán, Honduras enfatiza en los problemas de acceso que tiene la aldea: San Marcos está conectado por tres caminos de tierra que se vuelven intransitables durante el invierno. “Entonces tenés otras comunidades que tienen problemas similares a los de San Marcos y que, al ser más fácil llegar, se priorizan”, explica Nohelia.

“Curarén es un municipio bastante grande con una buena cantidad de comunidades, entonces el apoyo que hay es bastante poquito. Más que todo la Alcaldía ayuda dando en techos de casas, pisos, a hacer pequeñas viviendas, pero no a toda la gente”, dice José. “Porque lastimosamente vivimos en un mundo donde la ayuda solo le llega al que votó por el alcalde”, complementa Irma.

Las pocas organizaciones que hacen presencia en San Marcos y ofrecen algún tipo de ayuda a las comunidades son Childfund y Acción Contra el Hambre Honduras, filial de Acción Contra el Hambre, cuyo enfoque es la lucha contra la desnutrición infantil. Por lo que no son muchos los caminos que pueden tomar los sanmarqueños para subsistir, más que aquellos que conducen fuera de la aldea.

***

Proyecciones para 2050, realizadas por la Dirección de cambio climático de Mi Ambiente del Gobierno de Honduras y la sede subregional de la CEPAL en México, prevén que los rendimientos de los cultivos de maíz y frijol se reducirán en un 21 % y un 19 %, respectivamente, teniendo en cuenta las tendencias climáticas actuales. El proceso de desertificación del Corredor Seco y los problemas en la agricultura derivados de esto, en lugar de detenerse, se profundizarán en los próximos años.

Los habitantes de San Marcos lo saben: “La cuestión climática no la vamos a parar, eso ya está. Y no vamos a poder decir que vamos a volver atrás a un clima que tuvimos anteriormente. Eso es muy imposible”, dice Irma. Así que se permiten un tiempo para imaginar soluciones.

Durante su visita a San Marcos, Nohelia y Julián coordinaron grupos focales para identificar propuestas comunitarias frente a los efectos del cambio climático. Una de las principales fue la necesidad de acceder a capital semilla subsidiado y con bajos intereses.

“A mí me gustaría que como comunidad nos unamos y que hagamos emprendimientos: que hubiese una organización, una oenegé que nos dé un empujón, un capital semilla”, señala Irma

“Pero eso sería como en una segunda faceta”, responde José Salvador, agricultor en San Marcos. “Lo primero sería el componente de educación. El cambio climático hay que tomarlo con educación”. Esa idea también quedó registrada en el informe de Nohelia y Julián: mejorar las prácticas agrícolas en maíz y frijol, recibir capacitaciones en el manejo de plagas y enfermedades derivadas del clima y formación en producción de abonos e insecticidas hechos con insumos locales, así como la integración de información agroclimática que oriente las épocas de siembra y minimice las pérdidas de los cultivos.

Lastimosamente ninguna de las propuestas planteadas están cerca de convertirse en una realidad. Por lo que a los samarqueños, como a tantos otros habitantes del Corredor Seco Centroamericano, no les queda más que mirar al cielo para saber lo que se pinta con más certeza como su futuro próximo. José Salvador lo anuncia: “En octubre vamos para allá, a donde siempre vamos. Sabemos que va a suceder. Este octubre o este noviembre la gente de San Marcos, Curarén, estará esparciéndose fuera de nuestras fronteras, de nuestro Corredor Seco. Saliendo por el cambio climático”.

*** Este texto fue apoyado por la Cooperación española a través de la Agencia de Cooperación (AECID), Ayuda en Acción y el Centro de Formación de la Cooperación Española. Está producido bajo la política de independencia de Mutante, así como bajo su código ético.