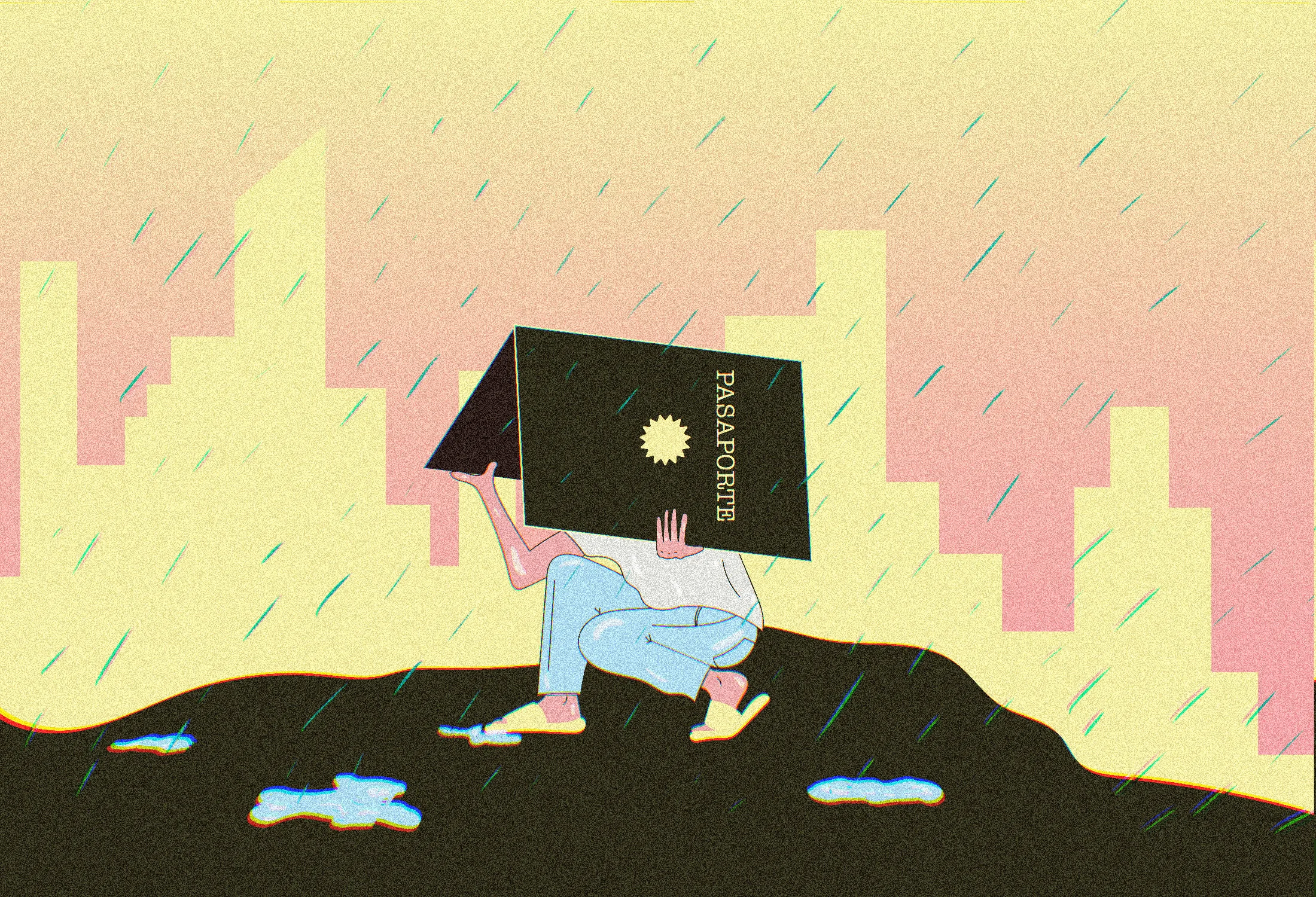

Una habitación propia en un país ajeno: la vida después de la migración

Colombia y Costa Rica se han vuelto dos destinos para miles de migrantes de la región expulsados por las crisis en Venezuela y Nicaragua . La travesía de estos migrantes no termina al cruzar la frontera. Muchos han llegado a asentamientos informales en las grandes ciudades, donde sufren nuevas exclusiones. ¿Cómo es recomponer la vida en un nuevo país?

Fecha: 2025-10-24

Por: Juan Manuel Flórez Arias

Ilustración:

WIL HUERTAS

Una habitación propia en un país ajeno: la vida después de la migración

Colombia y Costa Rica se han vuelto dos destinos para miles de migrantes de la región expulsados por las crisis en Venezuela y Nicaragua . La travesía de estos migrantes no termina al cruzar la frontera. Muchos han llegado a asentamientos informales en las grandes ciudades, donde sufren nuevas exclusiones. ¿Cómo es recomponer la vida en un nuevo país?

Fecha: 2025-10-24

Por: JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

Ilustración:

WIL HUERTAS

Ofelia Escoto y Denni Enrique Rosendo saben que las migraciones no terminan con el cruce de las fronteras. Ella es nicaragüense y él venezolano. Ella tiene 47 años y él 36. No se conocen, pero tienen una historia común: un día, hace varios años, cada uno abandonó su hogar, viajó en bus durante horas hasta una frontera, se internó en una trocha y cruzó un río hacia otro país. Ofelia llegó a Costa Rica hace treinta años y Denni cruzó a Colombia hace cinco.

Desde entonces, ambos se han enfrentado a la burocracia y a las barreras para que sus derechos sean reconocidos en los países a los que migraron. Saben cuánto esfuerzo hay detrás de una visa, un título de propiedad, un pasaporte: un trazo sobre un papel que reconozca su derecho de buscar un lugar propio en un país ajeno.

“Las migraciones en América Latina no se reducen a los desplazamientos hacia Estados Unidos”, explica Gustavo Gatica, investigador experto en movilidad humana del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de Costa Rica.

En muchos casos, como hicieron Ofelia y Denni, los migrantes no cruzan océanos o continentes: solo atraviesan la frontera que tienen más cerca. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hay 14 millones de migrantes que viven en países de América Latina y el Caribe. De estos, 11 millones provienen de los propios países de la región.

Colombia y Costa Rica han concentrado gran parte de esta migración intrarregional. Principalmente, por ser vecinos de Venezuela y Nicaragua, dos países afectados por crisis económicas, políticas y violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, que han obligado a miles de personas a migrar y a buscar refugio.

Solo en Colombia, se han instalado más de 2,8 millones de venezolanos en menos de una década, lo que lo convierte en el tercer país en el mundo que ha recibido más refugiados, según Naciones Unidas. En Costa Rica, aproximadamente un 10 % de los habitantes del país son migrantes, en su mayoría nicaragüenses.

Es un fenómeno que no puede contarse sin una mirada urbana. Las ciudades son el punto de llegada para el 60 % de los refugiados internacionales en el mundo, y también lo fueron para Denni y Ofelia. Ambos llegaron a barrios informales en los bordes de la ciudad de San José, en Costa Rica, y Medellín, en Colombia; aquellos que reciben a miles que no tienen otro lugar para vivir.

La vida en tránsito de Denni

Denni Enrique piensa en su vida como si fuera un viaje en curso, cuya fecha de inicio recuerda con precisión: el 8 de diciembre de 2007, en Caracas, murió su madre adoptiva. Él tenía 17 años. “Ahí empezó mi travesía”, dice.

Era un punto de partida complicado: había abandonado el colegio, ya estaba casado, y su esposa, Lily, estaba embarazada de su primer hijo. Su único punto a favor, en ese momento, era que tenía un oficio. Lo encontró mientras conquistaba a Lily: ella trabajaba en una panadería en Caracas, propiedad de una familia amiga de la de Denni. Él fingió interés en los panes y las galletas como una excusa para estar cerca de ella. Aprendió a amasar y a hornear, con un especial talento para las recetas dulces, mientras ingeniaba formas para invitarla a salir.

En 2015, Denni se mudó con su familia a su ciudad natal, Maracaibo, y se enlistó en el ejército con la expectativa de ganar más dinero. No lo consiguió. En cambio, sufrió junto a su familia el deterioro económico de Venezuela, la escasez de comida, la falta de medicamentos y el colapso social que en los siguientes años expulsó a más de 7,8 millones de personas: casi un tercio de los habitantes del país. Los amigos de Denni están dispersos por el continente: uno en República Dominicana, otro en Panamá y varios en Colombia.

En 2020, después de retirarse del ejército, Denni decidió seguir su ejemplo e irse de Venezuela con su familia. Para entonces, ésta se había multiplicado. Eran seis personas, pronto siete: él, su esposa Lily, un niño de 13, una de 12, dos gemelas de apenas dos años, y la bebé que esperaban con Lily.

Denni vendió todo lo que pudo: neveras, televisores, ollas de cocina. Reunió 140 dólares para el trayecto. Solo los pasajes de bus hasta la frontera costaron 90 dólares, y Denni se gastó otros 30 en los sobornos a policías venezolanos en las paradas en medio de la carretera.

Cuando llegaron a San Antonio de Táchira, no les alcanzaba para pagar un guía a través de la trocha. Caminaron solos en la oscuridad: seis siluetas que se abrían paso en la noche en busca de la ribera del río Táchira. Los niños tropezaban con las raíces de los árboles, las gemelas se alternaban entre los brazos cansados de sus padres, y Lily apenas tenía energía para caminar con siete meses de embarazo, después de días sin comer bien. Era casi la medianoche cuando llegaron a las canoas para cruzar el río. Denni entregó el dinero que les quedaba, subieron y desembarcaron en Cúcuta sin una sola moneda en los bolsillos.

Era el 17 de diciembre de 2020. Denni tiene buena memoria. Asocia sus recuerdos con fechas precisas. Recuerda, por ejemplo, que el 5 de enero de 2021, mientras estaban en un albergue para migrantes en Cúcuta, hizo su primera solicitud para ser reconocidos como refugiados en Colombia. Lo hizo con la expectativa de obtener una visa para residir en el país, y acceder a derechos como salud, educación para sus hijos y contratos de trabajo formales para él.

Talía Basmagi, abogada y profesora del programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia, explica que el refugio es un tipo de protección especial para personas obligadas a dejar sus países, expulsadas por persecuciones o violaciones de derechos humanos. Desde 2018, Naciones Unidas señaló que el éxodo de venezolanos no era solo un movimiento migratorio e instó a los países a reconocerlos como refugiados. Lo mismo concluyó en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia, sin embargo, se ha negado a ese camino. En su lugar, el gobierno de Iván Duque (2018-2022) creó un estatuto temporal para regularizar a los venezolanos en el país. El documento principal del estatuto es el Permiso por Protección Temporal (PPT), que en la práctica les concede derechos de residencia a todos los venezolanos que hayan llegado a Colombia de forma irregular antes de febrero de 2021, pero no por eso los considera refugiados.

Cuando Denni llegó a Colombia, el PPT aún no había entrado en vigencia. Por eso decidió optar por la solicitud de refugio. Después de un mes en el albergue para migrantes en Cúcuta, él y su familia viajaron a Chocó, al otro lado del país, donde vivían la madre biológica Denni y uno de sus hermanos, que también se habían ido de Venezuela.

Allí aprendió el oficio más común en las orillas del río Quito, en Chocó: la minería de oro. Pasó algunos años perfeccionando su habilidad para distinguir los puntos brillantes entre la arena levantada por las dragas. “Me costó mucho aprender. De gustarme, no me gustaba. Pero era lo único que se podía hacer en ese pueblo”, recuerda.

Por un tiempo, creyeron que su tránsito había terminado, que habían encontrado un lugar fijo para vivir. Permanecieron allí por dos años, hasta que en mayo de 2023 un grupo armado secuestró al hermano de Denni, que también trabajaba como minero. Unos días después, a Denni le llegó una videollamada desde el celular de su hermano. Eran los integrantes del grupo armado. Le dijeron que él y el resto de venezolanos del pueblo tenían un mes para irse de allí. De lo contrario, los amenazó con reclutar a sus hijos.

Hasta hoy, Denni no sabe si su hermano sigue vivo. Decidió desplazarse con su familia a Medellín, la capital de Antioquia. Repitió en orden los pasos del desplazamiento: tomó un bus, pasó horas en la oscuridad incierta del viaje por carretera, se bajó junto a su familia en una ciudad desconocida sin nada de dinero, volvió a vivir en un albergue, y una mañana, otra vez, salió a la calle en busca de un trabajo y un hogar fijo.

Buscó casas en arriendo en la zona plana de la ciudad, en la base del Valle de Aburrá, pero el apoyo temporal que le dio la Alcaldía no le alcanzaba para vivir allí. Un conocido le habló del barrio Santo Domingo, en la ladera oriental de la ciudad. Denni caminó desde el centro durante horas en busca de una casa sobre la pendiente de la montaña que sí pudiera pagar.

No tuvo éxito. No encontró ningún arriendo por debajo de los 600.000 pesos colombianos (150 dólares al mes) en el barrio Santo Domingo. Entonces decidió caminar más arriba, hacia el norte. “Me fui derecho hasta el final, hasta casi el final, y ahí fue que conseguí una casa”, recuerda.

Llegó a Granizal, un barrio informal en el extremo más alto de las montañas orientales del Valle de Aburrá, en la frontera entre Medellín y Bello, un municipio vecino. Se instaló con su familia en esas calles empinadas, por las que en temporada de lluvias suelen correr las quebradas furiosas. En marzo de 2025, una avenida torrencial desplazó a más de 600 habitantes de Granizal, entre ellos Denni y su familia.

La Alcaldía de Bello le ofreció un subsidio de arriendo por tres meses para mudarse a otro lugar, pero con la condición de que buscara una casa en la zona plana. Durante unos días, Denni preguntó por arriendos en la parte baja del valle. Nada había cambiado. Sus empleos inestables como panadero, que duraban semanas o a veces días, no le alcanzaban para cubrir los arriendos allí abajo.

Su única opción era regresar a la montaña. Solo allí, en ese borde inestable, había encontrado un hogar fijo. “Lo hablé con mi esposa y ella lo entendió: estuvimos una semana en un refugio para los afectados y luego nos devolvimos a la casa en Granizal. Tomamos el riesgo”.

Un reporte de 2024 de la organización Habitat for Humanity advirtió que “los asentamientos informales urbanos suelen ser las zonas de la ciudad que absorben a los migrantes más vulnerables”. El informe concluye que, ante la falta de opciones, los migrantes están expuestos a vivir en contextos de violencia, segregación y falta de servicios básicos, como energía y agua. Es decir, “se alejan de riesgos conocidos, para dirigirse hacia nuevos tipos de riesgo”.

Ofelia y la pequeña gran ciudad entre casas de latón

Ofelia Escoto siempre quiso vivir en una gran ciudad. Desde niña pensaba en dejar el campo, los cultivos y los arados entre los que pasó su infancia en León, un municipio en el norte de Nicaragua. Se imaginaba autopistas, calles llenas de gente; vivir en un barrio con energía y agua potable. Esa promesa, para muchos jóvenes como ella en la década de 1990, estaba en Costa Rica.

Gustavo Gatica, investigador experto en movilidad humana, explica que la migración nicaragüense a Costa Rica es un fenómeno que se puede rastrear desde hace más de 100 años, incluso en la cultura popular. “En obras literarias relevantes como Mamita Yunai o Historias de tata mundo se retrata la presencia de trabajadores nicaragüenses en las bananeras de Costa Rica”, señala.

En los noventa, sin embargo, esa migración a cuentagotas asociada a la agricultura se aceleró por la crisis en Nicaragua. La guerra civil en el país en los ochenta, que terminó con el triunfo de la Revolución Sandinista, trajo una recesión económica que empujó a miles de personas a migrar. Costa Rica, con una economía y un ambiente político más estables, se volvió el destino para muchos nicaragüenses.

Ofelia recuerda que ni siquiera consideró migrar a Estados Unidos. Costa Rica estaba más cerca, era un destino menos abstracto. Varios de sus conocidos ya habían migrado a San José, la capital de ese país, y se ofrecieron a recibirla. Cuando tenía 17 años, Ofelia dejó su pueblo natal y atravesó el país para alcanzar la frontera. Entró a Costa Rica en enero de 1995, a pie, mojada, por veredas alejadas de los pasos oficiales. Se casó a los pocos meses de su llegada, con Reynaldo, uno de los nicaragüenses que la habían animado a migrar.

Se instalaron en Tirrases, un cantón a las afueras de San José, en la casa de una mujer costarricense que les arrendó una habitación. Entre las condiciones para su estadía, Ofelia asumió varios oficios domésticos de la casa, como lavar la ropa de la mujer, tenderla, y recogerla en los días de lluvia. Una vez, durante una tormenta, Ofelia se quedó dormida. El regaño de la arrendataria fue suficiente para que comenzaran a buscar otro lugar para vivir.

Fue entonces cuando escucharon por primera vez de La Carpio. Era un asentamiento informal que llevaba un par de años creciendo en los márgenes de la ciudad, con una historia que se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial.

En la década de 1940, las tierras habían pertenecido a inversionistas alemanes interesados en la comercialización de café. El gobierno de Costa Rica las expropió en 1942, como un acto de rechazo al régimen nazi, y las puso a nombre de la Caja Costarricense del Seguro Social. Durante medio siglo, los predios permanecieron abandonados, sin más oficio que servir como sitio de depósito de desechos médicos.

En su libro sobre la historia de La Carpio, el investigador Carlos Sandoval cuenta que, en 1993, un grupo de personas se tomó las tierras abandonadas por el Seguro Social y comenzó a levantar allí una nueva comunidad. El grupo era liderado por un hombre de apellido Carpio, lo que le dio el nombre al nuevo asentamiento. Desde el principio, La Carpio estuvo poblada casi en partes iguales por nicaragüenses y costarricenses. Un censo del año 2000 determinó que el 49,1 % de la población provenía de Nicaragua.

“Es posiblemente el poblamiento binacional más grande de Centroamérica”, dice Sandoval, actual director del doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica.

Ofelia y Reynaldo llegaron a La Carpio en marzo de 1996. Para entonces, casi todos los predios habían sido ocupados. Las personas instalaban carpas de plástico y montaban guardia en su lote mientras reunían el dinero para levantar las viviendas. Más que una comunidad, La Carpio parecía la promesa de una: un descampado con cintas y plásticos que anunciaban las futuras casas y calles.

Los esposos recién llegados le compraron un pedazo de tierra a uno de esos propietarios informales y comenzaron a levantar allí una casa con piezas de latón. Se instalaron en la zona de Prodesarrollo, uno de los nueve sectores en los que quedó dividida La Carpio, que fueron bautizados a medida que iban llegando las personas.

El último sector en ser ocupado, al que llegaron las familias más pobres, es conocido como La Cueva del Sapo: la zona que, durante cincuenta años, fue usada por la Caja del Seguro Social como depósito de desechos médicos.

“Nadie lo quería, era un guindo, un basurero. Todo lo que era de los hospitales lo tiraban ahí: las gasas, las bolsitas con sangre, eso de inyectar, de todo se encontraba ahí. Nadie quería eso”, recuerda Hilda, una habitante de La Carpio, en un fragmento del libro sobre la historia del asentamiento escrito por Carlos Sandoval.

La Cueva del Sapo era una segregación dentro de la segregación. Una zona marginada dentro de un lugar, La Carpio, ya de por sí excluido del resto de San José. En los primeros años, los habitantes de ese sector presionaron para cambiar el nombre del lugar. No querían vivir en un sitio llamado La Cueva del Sapo. Propusieron rebautizarlo como La Pequeña Gran Ciudad: una referencia bíblica a Jerusalén.

Todo en La Carpio debía ser construido desde cero, incluso los nombres. El asentamiento fue como la fundación de un nuevo mundo. Ofelia Escoto tuvo que levantar con sus manos, junto a sus vecinos, las calles y las casas de la gran ciudad que había imaginado durante su infancia en Nicaragua.

Ella y su esposo trabajaron durante años para convertir su casa de latón en una de ladrillo. Reynaldo trabajaba como electricista y ella como empleada doméstica en casas. Esos son algunos de los trabajos más comunes para los migrantes en Costa Rica. Un 30 % de las personas empleadas en hogares en ese país son nicaragüenses, y casi en su totalidad son mujeres, según datos de la Encuesta Continua de Empleo.

Con los años, La Carpio creció como una hilera de casas en torno a una única vía principal que la conecta con San José: un camino abierto por la propia comunidad. Ofelia se vinculó a las organizaciones comunitarias del asentamiento, reunidas en el Consejo Comunal para el Desarrollo de La Carpio (Asocodeca).

Su primer objetivo fue reclamar ante entidades oficiales los servicios básicos para el asentamiento: acueducto, electricidad, una escuela. Después de esas disputas, vinieron otras: la legalización de algunos predios, como el de Ofelia, que obtuvo su título de propiedad por una donación que hizo el Instituto Mixto de Ayuda Social, una entidad que atiende hogares en la pobreza en Costa Rica.

En el año 2000, el gobierno de la ciudad de San José le dio un contrato a una empresa canadiense, Berthierville Incorporada, para crear un relleno sanitario. El lugar elegido para establecerlo fue La Carpio. La vía principal del asentamiento se convirtió en la ruta obligada de gran parte de los camiones de basura de la capital de Costa Rica. Los hijos de Ofelia y Reynaldo crecieron entre el olor de los lixiviados que se desprendían de los camiones que pasaban todos los días.

“El corazón mío se hacía un puño... del sufrimiento, del anhelo de tener algo”

“En algunas ocasiones, las personas han bloqueado la vía de acceso al relleno sanitario. Si un bloqueo durara suficiente tiempo, San José colapsaría. Curiosamente, las personas allí tienen una enorme llave”, dice Sandoval.

Para Ofelia, Reynaldo, y casi la mitad de los 52.000 habitantes que hoy viven en La Carpio, el asentamiento fue la llave que les permitió tener un hogar tras haber migrado a Costa Rica. Así lo describe Hilda, una de las personas entrevistadas en el libro sobre la historia del asentamiento: “El corazón mío se hacía un puño… del sufrimiento, del anhelo de tener algo”.

Pertenecer a un país

En 2023, después de treinta años de haber llegado, Ofelia se naturalizó como costarricense. Obtuvo un documento que la considera una ciudadana más de ese país al que entró a pie por una trocha cuando era una adolescente. Su residencia estaba formalizada desde hacía varios años, pero quiso hacer los trámites para obtener la ciudadanía como una victoria personal: el reconocimiento de que ese también es su país.

“Como sociedad, Costa Rica no dimensiona la importancia que tienen las personas extranjeras en este país”, señala Gustavo Gatica.

Costa Rica es el país de América Latina con el mayor porcentaje de extranjeros en proporción con su población total: aproximadamente un 10 % de los habitantes del país son migrantes. El 20 % de todos los nacimientos de la última década fueron hijos de madres extranjeras. Y la población migrante aporta casi el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Sin embargo, señala Gatica, los permisos de trabajo para migrantes siguen estando restringidos a áreas específicas: especialmente la agricultura y el trabajo doméstico. Y están condicionados al contrato con un solo empleador, por lo que en caso de ser despedidas las personas quedan sin garantías para quedarse en el país.

Ofelia siente que cuando ella llegó, en los noventa, era más fácil migrar. “Era más flexible y más barato. Ahora una persona que venga de Nicaragua y quiera sacar su residencia le cobran 200 dólares solo por abrir el expediente”.

La disputa de los migrantes no es solo por un lugar físico en los países a los que llegan, sino por un espacio en la burocracia migratoria. El mismo año que a Ofelia la reconocieron como ciudadana en Costa Rica, a Denni le negaron la solicitud de refugio en Colombia.

“El Ministerio desconoció la crisis multiestamentaria de Venezuela y le dijo a Denni y a su familia que son migrantes voluntarios”, explica Talía Basmagi, la abogada de la Universidad de Antioquia que ha apoyado a Denni en su proceso.

Después de esa decisión, Denni quedó sin ningún camino claro para regularizarse en Colombia. No puede aplicar a un Permiso por Protección Temporal (PPT), la figura creada por el gobierno que otorga residencia a los venezolanos por 10 años. La convocatoria para el PPT ya se cerró, y Denni no se presentó porque esperaba ser reconocido como refugiado.

“Fue una terquedad mía, porque yo le veía más beneficio a lo del refugio. No me imaginé que lo iban a negar”, dice Denni.

Tania Basmagi explica que Colombia puso a escoger a los venezolanos entre PPT y la solicitud de refugio. Esa exclusión fue declarada inconstitucional en 2023, pero las instituciones continúan poniendo trabas para aquellas personas que quedaron en un limbo migratorio. En el caso de Denni, la negación del refugio también le ha impedido acceder a la reparación como víctima del conflicto armado en Colombia, después de haber sido desplazado por un grupo armado en Chocó.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), Colombia ha reconocido 1.070 solicitudes de refugio de personas venezolanas. Esto equivale al 0,03% de todos los venezolanos que han llegado a Colombia. Solo 1 entre cada 2.600 ha sido reconocido como refugiado.

Para Lina Oquendo, también abogada de la Universidad de Antioquia y experta en procesos de regularización, el enfoque de Colombia ha sido equivocado. “El sistema de visas parte del desconocimiento de que las personas venezolanas son refugiadas. No es algo declarado explícitamente por la autoridad migratoria, pero en la práctica hay una expulsión tácita de las personas”, señala.

Pese a la negación del refugio, Denni no ha pensado en irse de Colombia. Sus hijos sí pudieron regularizar su condición, gracias a una excepción para menores de edad, y espera que logren terminar el colegio. “Veo mi futuro acá. Quisiera tener mi propio emprendimiento, en mi profesión. Algún negocio de panadería dulce con mi esposa”, dice Denni.

Ofelia tampoco imagina regresar a Nicaragua, pero en los últimos años ha considerado irse de La Carpio. El crecimiento del asentamiento también implicó, tras algunos años, la aparición de grupos dedicados al narcotráfico que se disputan el territorio. Ofelia ha visto el asentamiento que levantó junto a sus vecinos convertido en un campo de batalla con balas perdidas que entran hasta el pasillo de su casa.

“A mí me encanta La Carpio. Aquí uno encuentra de todo. Y no importa si usted es de Costa Rica o de Nicaragua: a 200 metros tengo tortilla, cuajada, tamal costarricense o nacatamal nicaragüense. Pero la inseguridad es lo que me hace pensar en salir de aquí”, dice Ofelia.

Su hijo menor tiene 12 años y hace unos meses tuvo que mandarlo a un internado para alejarlo de la violencia. Esa es, en parte, la dualidad de los barrios informales a los que llegan los migrantes. Son espacios de acogida, en los que se difuminan las fronteras nacionales, pero en los migrantes están sometidos a otras formas de exclusión como la violencia.

Una investigación de Jenny Ávila Martínez, doctora en ciencias sociales de la Universidad Autónoma de México, analizó cómo cambió el mercado de vivienda informal en barrios periféricos de Bogotá con la llegada de venezolanos. Sus hallazgos reflejan un contexto similar al de La Carpio, en Costa Rica.

“En las áreas periféricas se tiende a desdibujar la barrera cultural y geográfica entre colombianos y venezolanos, pues las condiciones de acceso limitado a la vivienda son compartidos”, señala la investigación de Martínez.

La vida después de la migración, para Denni y Ofelia, ha sido una vida en el borde: entre dos identidades, en espacios que no están ni dentro ni fuera de las ciudades, entre el sentido de comunidad que surge en los asentamientos y las precariedades a las que están sometidos quienes viven allí.

Es una dualidad que también han vivido sus hijos. La hija menor de Denni es colombiana, tiene cuatro años, pero su padre no tiene una cédula que lo reconozca como ciudadano de este país. El hijo menor de Ofelia nació en Costa Rica y, a pesar de los esfuerzos de ella, se siente más costarricense que nicaragüense.

“Él me dice: yo soy tico, yo soy tico. Y yo le digo: no, mi amor, tú eres de Nicaragua también”, comenta Ofelia. Después de treinta años, ella sabe que migrar es construir todo desde cero. Incluso las palabras para nombrarse.

–

***Este texto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo de Ayuda en Acción y el Centro de Formación de la Cooperación Española. Está producido bajo la política de independencia de Mutante, así como bajo su código ético.