Santa Isabel: el próximo glaciar que desaparecerá en Colombia

Durante la segunda mitad de este siglo se extinguirán las seis cumbres blancas que tiene el país. Al volcán nevado de Santa Isabel tan solo le quedan 0,5 kilómetros cuadrados de hielo, de los 28 que algún día tuvo. El cambio climático es una de las principales causas. Colombia se derrite.

Fecha: 2021-07-19

Por: Tatiana Pardo Ibarra

Realización documental:

MARIANA WHITE LONDOÑO

Santa Isabel: el próximo glaciar que desaparecerá en Colombia

Durante la segunda mitad de este siglo se extinguirán las seis cumbres blancas que tiene el país. Al volcán nevado de Santa Isabel tan solo le quedan 0,5 kilómetros cuadrados de hielo, de los 28 que algún día tuvo. El cambio climático es una de las principales causas. Colombia se derrite.

Fecha: 2021-07-19

Por: TATIANA PARDO IBARRA

Realización documental:

MARIANA WHITE LONDOÑO

Corría el año 1850 cuando el geógrafo italiano Agustín Codazzi lideró unas de las expediciones científicas más importantes realizadas en la historia de Colombia. La Comisión Corográfica de la entonces República de la Nueva Granada tuvo la misión de elaborar el primer mapa nacional y de las provincias, empezando por Vélez, Socorro, Tundama y Tunja. La expedición materializó el sueño que inicialmente planteó el botánico Francisco José de Caldas y, de alguna forma, saldó una deuda con el conocimiento, pues durante el virreinato poco se sabía sobre los paisajes, las gentes y sus costumbres. Caldas lo había descrito así: “(…) en todas partes no hallamos sino el sello de la desidia y de la ignorancia. Nuestros ríos y nuestras montañas nos son desconocidos, no sabemos la extensión del país en que hemos nacido, y nuestra geografía está en la cuna”.

Luego de diez años de travesía y más de 50.000 kilómetros recorridos, las 151 láminas en acuarela de la Comisión Corográfica nos dieron un primer acercamiento de ese territorio, a lomo de mula por la espesa selva amazónica, los llanos orientales y la cordillera de los Andes. Las obras pictóricas, que fueron guardadas celosamente en la Biblioteca Nacional, son el resultado de la mirada y la habilidad de los pintores Carmelo Fernández, Henry Price y Manuel María Paz. Casi dos décadas después, esas mismas pinturas inspiraron al escritor José María Gutiérrez de Alba, apasionado por el teatro y la poesía, a emprender una travesía que tomó más de tres años y cuyas anécdotas fueron condensadas en el libro Impresiones de un viaje a América.

El español quedó tan perplejo con esas pinturas que no solo replicó algunas de ellas, sino que planeó parte de su itinerario inspirado por “tantas maravillas dignas de estudio”. Uno de los ecosistemas que más le llamó la atención fueron los glaciares, que describió como “grandes moles levantadas por las fuerzas plutónicas a prodigiosas alturas, cuyas nevadas cumbres se esconden entre los vapores acuosos que forman su corona de nubes, y cuya base se asienta en el fondo de los valles, donde los rayos del sol tropical producen una atmósfera de fuego”.

Mucho ha cambiado desde entonces. Durante el siglo XX los glaciares El Cisne, Quindío, Galeras, Puracé, Sotará, Pan de Azúcar, Cumbal y Chiles se extinguieron. Las cumbres blancas que vieron Codazzi y Gutiérrez ya no existen. De los más de 370 kilómetros cuadrados de glaciares que solía tener Colombia hoy el área quedó reducida a un número de dos dígitos: 36 kilómetros cuadrados, según el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Los que quedan, los resistentes, son seis: dos sierras nevadas —Santa Marta (Chundua) y El Cocuy (Zizuma)— y cuatro volcanes nevados —Ruiz (Kumanday), Santa Isabel (Poleka Kasue), Tolima (Dulima) y Huila (Wila). Esta, sin embargo, es la historia de solo uno de ellos. De un glaciar que está en su lecho de muerte, en cuidados intensivos. La historia del también llamado Poleka Kasue, que traduce ‘Doncella de la Montaña’ o ‘Princesa de las Nieves’ en la lengua de los indígenas Quimbaya, quienes habitaron sus heladas cercanías e hicieron de sus lagunas sitios sagrados. Es la historia del primero —entre los últimos— que desaparecerá.

Llegar a la cima cuesta

El ascenso empieza con los primeros rayos del sol a 4.200 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.). El cielo está despejado y el suelo húmedo, fangoso. Estamos en el parque natural Los Nevados, un área protegida de 58.300 hectáreas en jurisdicción de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Acompañamos a que el glaciólogo Jorge Luis Ceballos, de 57 años, haga su trabajo: monitorear el declive del Santa Isabel, su derretimiento. Nos espera un camino rocoso y resbaladizo de casi tres kilómetros en pendiente hasta llegar al mirador Laguna Verde. Allí nos desviaremos y tomaremos otra ruta hasta alcanzar los 4.900 metros de altura y los 0 grados centígrados. La cumbre es la meta.

Nos levantamos a las 5:00 a.m. sabiendo que aquí nadie tiene intención de bañarse con aguas gélidas antes de partir. Cocinamos el almuerzo para comer en el camino, alistamos equipos —cámaras, trípode, micrófonos, grabadora— y nos envolvemos en cuatro capas de ropa que dentro de la cabaña parecen innecesarias e incómodas, pero que luego se sentirán insuficientes cuando los vendavales lancen agujas de hielo contra la cara, el frío entumezca los dedos de las manos y mis rodillas rechinen como tuercas oxidadas tras un año de encierro sentada frente a un computador.

Jorge sabía que no le íbamos a seguir el ritmo y muy precavido se anticipó a sumar al equipo a un guía de montaña para ayudarnos a no tirar la toalla a mitad de ruta. Mientras tanto él, que calcula ha subido y bajado el Santa Isabel unas 120 veces desde el año 2006, se trepa como un mono y desaparece en medio de la niebla en cuestión de segundos. En cada salida que hace, la preparación es un asunto serio que toma tiempo. Debe estar atento a llevar todo lo necesario: un encendedor, una navaja suiza, una linterna, una libreta para tomar notas, unas gafas con protección UV, un metro, cordones de repuesto para los zapatos, un GPS, baterías, crampones, botiquín de primeros auxilios, radio, un dron y una perforadora de hielo que solita pesa 15 kilos.

Llegamos a los 4.450 metros de altura, justo donde comenzaba el glaciar Santa Isabel entre 1850 y 1900. Jorge pide imaginar al Poleka Kasue extenso bajo los pies, como si 28 piscinas olímpicas estuviesen pegadas una a la otra formando un manto blanco. Toca imaginarlo porque lo único que queda ahora son las huellas del pasado. En la medida en que los glaciares crecen y avanzan montaña abajo por la misma gravedad —gracias a unas condiciones ideales de humedad, precipitación y nieve que se compacta hasta convertirse en hielo— van arrastrando las rocas a su paso. Por eso, cuando el hielo se derrite y retrocede ganando altitud, quedan unas rasgaduras sobre las rocas. Esas señales de la historia, que parecen estrías esculpidas, se llaman morrenas y es lo único que hay en este punto. Entre enero de 2016 y febrero de 2019 se extinguió el 48 % de su área. Al Santa Isabel solo le quedan 0,5 kilómetros cuadrados , de los 28 que algún día tuvo. Jorge estima que desaparecerá en los próximos cinco o diez años.

Según el IDEAM, los nevados colombianos tienen una tendencia al derretimiento acelerado debido a su especial sensibilidad a los cambios. En el Santa Isabel varias razones confluyen: la mayor radiación solar y la escasa nubosidad que dejó en el país el último fenómeno de El Niño (2015-2016); la baja altitud en la que está ubicado —por debajo de los 5.000 metros—; el aumento de la temperatura a nivel global, y los depósitos de ceniza volcánica que antes estaban en el interior del hielo y luego quedaron expuestos en la superficie debido a su derretimiento —lo que hace que el hielo se fusione más rápido y se absorba el calor—.

Aunque países como Austria e Italia están tomando medidas desesperadas, como cubrir el hielo durante el verano con telas blancas de hasta 100.000 metros cuadrados que reflejan la luz solar para intentar menguar el rápido retroceso de sus glaciares, su desaparición parece irreversible. La última década ha sido la más cálida del planeta desde que se tienen registros.

Según las mediciones de la NASA, la temperatura media del planeta ha aumentado 1,2 °C con respecto a los niveles preindustriales y aunque parece una cifra insignificante, si llegamos a los 2 °C habitaremos un planeta muy distinto al que conocemos: con un aumento de 10 centímetros en el nivel del mar, un océano Ártico sin hielo en el verano, la pérdida total de los arrecifes de coral y olas de calor más intensas. El efecto dominó llegará en distintas escalas; desde una extinción masiva de especies hasta un incremento en los conflictos armados.

La Tierra, eso sí, ya ha experimentado cambios drásticos antes. El colombiano Carlos Alberto Jaramillo, reconocido geólogo y paleontólogo, investigador del Instituto Smithsonian, describió en el libro Hace tiempo el corto capítulo de la historia que los humanos hemos protagonizado: “Nuestro planeta se originó hace más de 4.500 millones de años, la vida surgió en el océano hace 3.800 millones de años, y solo hace 425 millones de años aparecieron las primeras plantas terrestres. En contraste, nuestra especie apareció hace apenas 300 mil años. Es decir que si comparamos la duración entera de nuestro planeta con un día, nosotros habríamos aparecido apenas en los últimos ¡6 segundos!”. Y sin embargo lo hemos alterado.

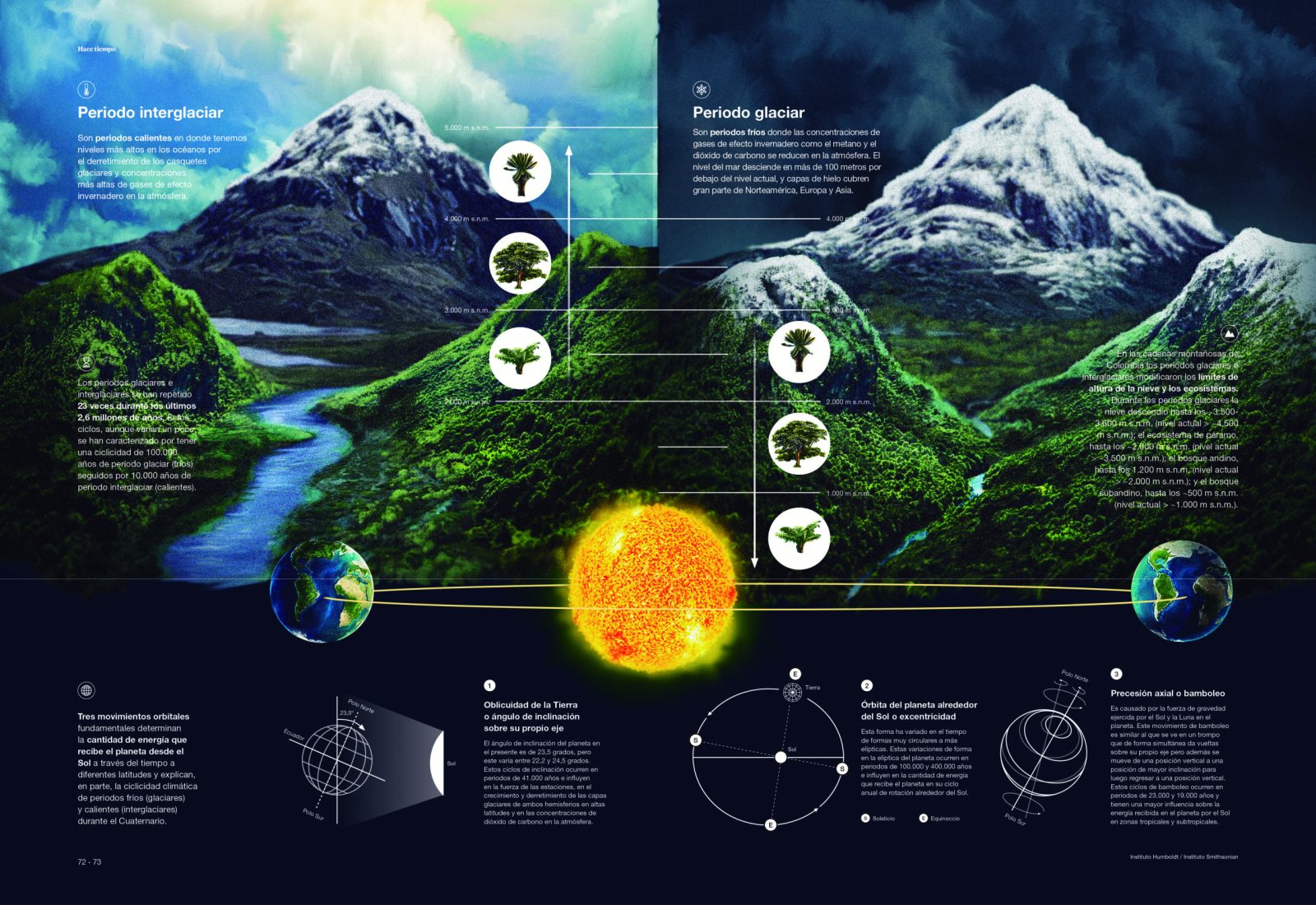

En el transcurso de la historia del planeta ha habido periodos fríos y calientes. Estos ciclos, aunque varían un poco, se han caracterizado por tener una cierta regularidad: 100.000 años de periodo glaciar (fríos) seguidos por 10.000 años de periodo interglaciar (calientes). Los glaciares ecuatoriales, como el Santa Isabel, se formaron en algún momento del periodo Cuaternario, que incluye al Pleistoceno (2,6 millones de años atrás) y al Holoceno (los últimos 11.500 años).

Según explica Jaime Escobar, ingeniero ambiental y doctor en Ecología Paleoclima, “naturalmente es de esperar que durante los periodos glaciares los nevados tuvieran mayor volumen de hielo, mientras que en el Holoceno es de esperar un retroceso. El problema es la cantidad de CO2 (dióxido de carbono) que hemos puesto en la atmósfera: de manera no natural nos estamos tragando a los glaciares a un ritmo acelerado. Debido a las actividades humanas es probable que este periodo interglaciar en el que estamos sea mucho más largo de lo que ha sido antes”.

Alcanzamos los 4.700 metros de altura, en el punto exacto donde el borde glaciar del Santa Isabel se encontraba en 1960. Jorge Ceballos ya está acostumbrado al helaje, pero yo lo percibo inclemente por la brisa feroz, la ropa mojada por la lluvia y las botas encharcadas de agua tras nueve horas andando. Llevo pies de plomo sobre suelo escurridizo y cuando estoy a punto de rendirme y empezar a arrastrarme a cuatro patas, se me viene a la mente el relato que Andrea Wulf hace del naturalista Alexander von Humboldt durante su ascenso al volcán Chimborazo, en Ecuador, en el libro La invención de la naturaleza.

Humboldt avanzaba despacio en fila india, sin vestimenta apropiada y con dificultad para respirar por “un aire enrarecido”, detalla el libro. Las rocas irregulares, “que sobresalían como hojas de cuchillos”, destrozaban las suelas de los zapatos y le cortaban los pies hasta sangrar. El naturalista alemán subió con un barómetro, un termómetro, un sextante, un horizonte artificial y un aparato llamado cianómetro, con el que podía medir el azul del cielo. Los demás equipos los dejó atrás para no hacer tan tortuoso el viaje. A los 5.917 metros de altura la niebla lo cubrió todo. Se sentía, escribió después, “como si estuviéramos atrapados en un globo de aire”. Corría el año 1802.

A los 4.800 m s.n.m. el Santa Isabel luce similar: dejamos atrás el suelo verde y llano cubierto de frailejones y ahora se asoma un abrupto despeñadero; un manto de neblina y nubes envolviéndolo todo, sin aves ni mariposas revoloteando a la vista. Una paz terrorífica en medio de un paisaje desolado, pero increíblemente hermoso. Minutos después, como si se tratase de otro sitio completamente diferente, el cielo azul y despejado deja ver la cúpula majestuosa del Santa Isabel. A nuestras espaldas, el camino recorrido: las lagunas de un color verde esmeralda que brillan como si las hubiesen rociado con escarcha, inmensas grietas, finos arroyos de agua escurriendo entre las montañas y el nevado del Ruíz a la derecha, imponente y majestuoso.

“¡Lo logramos!”, grito. Alcanzamos la cima, 400 metros más arriba de lo que un día estuvo y con 11 metros menos de espesor.

Un glaciólogo único en su especie

Jorge Luis Ceballos ejerce una labor que raya en lo nostálgico, pero que es necesaria: ser la única persona que monitorea juiciosamente los cambios de los últimos seis glaciares que quedan en Colombia y, al mismo tiempo, verlos desaparecer sin poder revertir nada. Tiene las manos atadas. Desde mediados del siglo XIX, Colombia ha perdido el 90 % de su área glaciar. Las cumbres blancas que quedan solo representan 36 km², lo que significa que hubo una reducción del 24 % con respecto al año 2010.

—La verdad es que el Santa Isabel me genera una melancolía particular porque aquí aprendí todo lo que sé —dice con cierto tono de tranquilidad—. Tanto esfuerzo, tantos datos para al final verlo extinguirse, ¿cierto? Pero también le agradezco. Los glaciares han sido la materia prima donde he podido desarrollar parte de mi profesión. Al principio no existía la ciencia de la glaciología en Colombia y yo vi una oportunidad, un espacio para ocupar por primera vez y construir. Cualquier cosa que yo hacía era novedad.

Hijo de un contador que trabajó en una de las empresas petroleras más reconocidas del mundo y una madre campesina de Fusagasugá, Jorge fue el único hijo —de una camada de cinco— que “miró hacia el medio ambiente y las montañas”. Estudió ingeniería geográfica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, por un interés genuino impulsado por el azar. Una tarde de domingo estaba viendo el programa de televisión Póngase a pensar y justo estaban hablando de las ciencias de la tierra y la importancia de entender el clima y estudiar la formación de las rocas. No dudó más.

Empezó a dar los primeros pasos luego de que el gobierno colombiano, tras la aprobación de la ley 99 de 1993, reestructurara el sistema nacional ambiental y creara el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), donde ha trabajado desde entonces. El área de glaciología, que en realidad era un tema poco relevante para la época y era coordinado desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pasó a sus manos “porque muchos de los profesionales técnicos de entonces se pensionaron o cambiaron de áreas”, cuenta. El problema fue el empalme, que califica como “completamente frustrante”. “Recibí fotos, una libretica con notas y coordenadas de otros investigadores que tuve que aprender a interpretar”, recuerda. Pero así, desde 1996 y hasta 2004, sin los equipos necesarios para tan bajas temperaturas y sin ni siquiera saber transitar con experticia y astucia la alta montaña, Jorge siguió los mismos pasos de sus antecesores: una o dos veces al año subía y tomaba notas. Nada más.

—Esos primeros ascensos eran terribles —hace memoria Jorge Ceballos—. Empecé con el Santa Isabel porque es el de mejor acceso y el más pequeño, pero cada misión era como ir a otro planeta: un paisaje helado, un clima horrible. Tocaba subir la comida y los equipos con caballos y dormir en carpas; sin buenas chaquetas ni botas. ¡Congelados, mejor dicho!

En 2004 las cosas dieron un vuelco. El IDEAM inició un proyecto llamado Forac (Fortalecimiento de la Red Ambiental de Colombia) para renovar muchas de las estaciones meteorológicas que tenía instaladas en el país. “La alianza se hizo con Suiza porque ofrecían un combo: nosotros les comprábamos equipos y ellos nos daban asistencia técnica sobre diversos campos, entre ellos la glaciología e hidrología”, cuenta. Al poco tiempo de cerrado el acuerdo, aterrizó en Colombia Christian Huggel, profesor de la Universidad de Zürich, experto en los impactos del cambio climático en la alta montaña, especialmente en los Andes, Alpes e Himalaya. Huggel motivó a Jorge para que estudiara minuciosamente el Santa Isabel y así poder incluirlo en el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares (WGMS). Aceptar el desafío le significó un cambio de rutina: ahora tenía que ascender una vez al mes. Y así ha sido.

—Al año siguiente tuve la oportunidad de ir a Bolivia a un encuentro de glaciólogos de América Latina. Quedamos sorprendidos, aburridos, pero motivados porque había mucho por hacer. Colombia estaba completamente rezagada en el estudio de sus glaciares. Los demás países de la región nos llevaban la delantera unos 10 o 15 años, no exagero. Y yo solo fui a mostrar las fotos y mis notas, ¡qué vergüenza! No había más.

Aunque no hay una cifra precisa, el IDEAM calcula que Colombia representa el 0,17 % de los glaciares Andinos (Argentina y Chile se llevan la mayor tajada), el 2 % de los glaciares tropicales y el 36 % de los ecuatoriales (los demás están ubicados en Nueva Guinea, Kenia, Tanzania, Uganda y Ecuador).

Estudiar y compartir el conocimiento

En alguna de las correspondencias que le envió a uno de sus amigos de infancia, José María Gutiérrez de Alba escribió sobre “las delicias de la tierra fría” y cómo todo a su alrededor le parecía encantador: “Brilla la nieve allá deslumbradora, que el duro lecho sin cesar quebranta, y de la roca oculta entre la breña, el cristalino arroyo se despeña”. El escritor se percató que a esas alturas “no hay reptil de venenoso diente, ni insectos insufribles, que a millares infestan lo templado y lo caliente”. La belleza era innegable.

Pero en la siguiente carta el ánimo le cambió por completo a Gutiérrez: “¡Oh, cuán lenta circula por mis venas, la sangre con el frío coagulada! Y ese viento del páramo incesante, y ese manto de nieve que amenaza sepultar nuestra mísera vivienda (…) Hoy no puedo moverme de mi lecho. ¡El reuma articular! Esta vida no es vida, es peor que muerte (…) ¡Basta de tierra fría… basta, basta!”, sentenció. Y se marchó.

Todos esos relatos, mapas, libros, pinturas, fotografías y descripciones antiguas nos han permitido entender mejor el pasado —o imaginarlo, como insiste Jorge con cierta melancolía—. En Colombia se tienen registros en campo del retroceso de los glaciares desde 1986 para varios puntos en la Sierra Nevada de El Cocuy (sector Ritacuba Blanco) y en el Santa Isabel (sector Conejeras). En el primero, el IDEAM ha cuantificado un retroceso de 610 metros en 23 años (1986-2011) con una velocidad promedio de deshielo de 20-25 metros anuales. Mientras que, en el segundo, el deshielo ha sido de 520 metros en 21 años (1988-2011) y 40 metros adicionales en solo cinco años (2014-2019).

La desaparición del Santa Isabel no es aislada. Entre el 2000 y el 2019 los glaciares del mundo —más de 217.000 sin contar a la Antártida y Groenlandia— perdieron anualmente un promedio de 267 gigatoneladas de hielo, de acuerdo con un estudio publicado recientemente en la revista Nature. En muchas regiones del Ártico, por ejemplo, los cambios en el manto de nieve ya están obstaculizando el acceso de las personas a las zonas de pastoreo, caza, pesca y recolección y han afectado la disponibilidad de alimentos, “lo que ha perjudicado los medios de subsistencia y la identidad cultural de los residentes, incluidos los pueblos indígenas”, advirtió en 2020 el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en uno de sus informes.

Asimismo, el IPCC prevé “inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares o por la lluvia caída sobre la nieve, deslizamientos de tierra y avalanchas”. A una escala más pequeña, los glaciares son ecosistemas vitales para casi cuatro millones de personas que habitan las principales ciudades de los Andes tropicales —como La Paz y El Alto (Bolivia), Santiago (Chile), Mendoza (Argentina) y Huaraz (Perú)— donde utilizan el agua que se derrite para beber, regar cultivos o generar energía hidroeléctrica; eso sin mencionar el valor cultural y económico que tienen para el sector turístico en actividades como el senderismo y el alpinismo. El nevado del Ruiz, por ejemplo, solía ser un escenario aclamado de competencias mundiales de esquí.

Jorge Ceballos sabe que el trabajo que realiza es una especie de repositorio que luego será consultado por las próximas generaciones para comprender mejor a estos gigantes blancos. Para su estudio analiza imágenes satelitales cada dos o tres años, mide el espesor o la profundidad del hielo con un radar, analiza algunas de las variables meteorológicas más relevantes como la precipitación, la temperatura, la radiación solar y la dirección del viento, sobrevuela las cumbres con un dron y mide la pérdida o ganancia de volumen.

—Algunos me preguntan que por qué no paré antes, pues es un trabajo muy pesado —señala el glaciólogo—. Y la verdad es que cuando estoy en la cima cansado, digo “nunca más voy a volver”. Pero luego regreso a Bogotá y lo único en lo que pienso es en volver. Cuando lo haces tantas veces durante tantos años se convierte en un hábito. Estoy atado a los nevados.

Pero la labor de Jorge no es tan solitaria como antes. Detrás de él hay varios jóvenes en todo el país interesados en aprender y seguir sus pasos. Saida Martínez, ingeniera ambiental y montañista desde hace casi diez años, es una de ellas. Esta tolimense de 25 años conoció a Jorge Ceballos mientras dictaba una conferencia en la ciudad de Ibagué y no dudó un instante en acercarse a él y expresarle su interés de aprender más.

—Si eres buen observador sabrás que las cosas están cambiando —dice Saida al otro lado de la línea—. Cuando subes a una cumbre debes aprender a valorar lo que está debajo de ella, o sea los otros ecosistemas por los que pasaste para llegar a tu meta, como el bosque altoandino y el páramo. Estos gigantes blancos son indicadores del cambio climático y es urgente saber cómo se comportan arriba [en la cumbre] porque si hay un desequilibrio todo el sistema se altera.

En julio de 2019, Saida, quien se reconoce como “una científica empírica y la próxima glacióloga de Colombia”, creó la Red de Monitoreo Participativo Volcán Nevado del Tolima, un ejercicio de ciencia ciudadana para conocer, estudiar y disfrutar este glaciar. Actualmente son cerca de 100 personas de distintas disciplinas y con variados saberes que hacen parte del proyecto.

—Mi gran sueño es que el Nevado del Tolima se convierta en un centro de investigación in situ. Un laboratorio con estación meteorológica, sensores, drones y todos los equipos necesarios para motivar a las personas y explicarles su importancia —continúa Saida—. Es posible que la próxima generación no pueda disfrutar de este glaciar, pero esperamos dejar un precedente en el país. Queremos construir historia.

El pasado 22 de febrero dejaron los primeros cimientos. Un equipo de 13 personas, con el acompañamiento de Jorge Ceballos, coronó la cumbre del Tolima en una expedición de cinco días y casi 60 kilómetros andados para instalar siete balizas. Esos tubos delgados de plástico se entierran de manera vertical a varios metros de profundidad, dejando dos metros visibles en la superficie, con el objetivo de medir la acumulación o pérdida de nieve, que es el alimento del glaciar.

—Fue una experiencia única. No existe un referente así en el país —relata entusiasmada Saida—. El Tolima será el tercer glaciar monitoreado de Colombia y el primero en el que una comunidad no científica lo hace, con Jorge Luis, que es nuestro líder.

Como Saida, en Manizales hay otro grupo de jóvenes que está decidido a aportar en esa comprensión de la historia. Luego de descender el Santa Isabel y dejar atrás la calma que arrulla al parque Los Nevados, nos encontramos con Juan Guillermo Mantera en un café ubicado en el centro histórico de la ciudad. Él es el director y creador de la Fundación Poleka Kasue, un movimiento conformado “por personas apasionadas por la montaña, viajeros y caminantes que mezclan el amor por la naturaleza con la labor social y la educación”.

Poleka Kasue nació en el año 2019 con solo cinco miembros, pero hoy ya son casi 300 en todo el Eje Cafetero. Una de las misiones que se plantearon fue ayudar al IDEAM —a Jorge, en realidad— a estudiar el Nevado del Ruíz. “El problema es que somos muy entusiastas, pero sin conocimiento técnico sobre glaciares”, dice Juan Guillermo entre risas. “Se volvió un tema de responsabilidad porque vivimos al lado, lo vemos todos los días y no sabemos absolutamente nada de él”, detalla. Con la meta clara y sabiendo desde tiempo atrás del trabajo de Jorge Ceballos , lo contactaron y le dieron vida a un curso básico de monitoreo de glaciares para aprender los conceptos básicos.

El sol se esconde en la capital de Caldas y tras dos horas conversando con Juan y otros miembros de la Fundación, una última pregunta colectiva surge: ¿Qué pierde un colombiano cuando desaparece un glaciar?

—La identidad. Yo soy de esta tierra y aquí o en la costa o en China voy a decir: Manizales, tierra de café y nevados. Si se me va el Ruíz voy a perder parte de lo que soy —responde Juan, abogado de 20 años.

—Vamos a perder un equilibrio ecosistémico —continúa Cristian Reinoso, estudiante de geología, 23 años—. Si los perdemos sin ni siquiera tener el conocimiento registrado vamos a perder la historia. Tenemos que documentarlo para aportar a la construcción de futuros escenarios que nos puedan llegar a afectar.

—Llevo 40 años subiendo montañas y durante los últimos diez he subido el nevado del Ruíz casi a diario. Si desaparece, mueren mis experiencias con él —reflexiona Felipe, guía de montaña, 60 años—. Lo interesante acá es que estamos siendo testigos de la extinción. Es un momento histórico y único para esta generación que puede presenciarlo. Ojalá más colombianos suban a conocer sus cumbres antes de que no estén más.

Ojalá, sí. El IDEAM calcula que durante la segunda mitad de este siglo se extinguirán todos los glaciares de Colombia. El Santa Isabel será el primero; el Cocuy, posiblemente, será el último.